마루야마 마사오(丸山眞男)・가토 슈이치(加藤周一), 『번역과 일본의 근대 (翻訳と日本の近代)』, 임성모 역, 이산, 2000 (1998).

가벼운 마음으로 찬찬히 서평이나 정리해 둘까 하다가, 깜짝 놀라는 경우가 있는데. 이번이 꼭 그랬다. 『번역과 일본의 근대』를 다시 펼쳐보니 이번에는 딱 두 사람 오규우 소라이(荻生徂徠)와 모토오리 노리나가(本居宣長)만 보인다. 거기에 한 사람 덧붙이면 이토오 진사이(伊藤仁斎). 이전에 처음 읽을 때는 번역에 대해 말하면서 오규우 소라이에 대해서 이야기하는 것이 좀 재미있다 정도였는데. 다시 보니 그게 아니다. 일본의 근대를 만들어낸 것이 결국 ‘번역’이라면, 그런 홍수같은 폭발적인 번역을 가능하게 만든 사상적 · 철학적 배경은 어디에 있을까 모색하는 것이 주제였고, 그 핵심은 결국 오규우 소라이였다는 주장이다.

“내(丸山眞男)가 오규 소라이(荻生徂徠, 1666~1728)가 탁월하다고 생각한 것은 이런 점입니다. 중국과 오랜 관계를 맺고 있어서, 적어도 일본의 지식계급은 한문을 읽고 쓸 줄 알았고 중국 고전을 완전히 자기 교양으로 삼았다고 보아야 할 겁니다. 그런데 거기에 대해서 소라이는 “우리가 읽고 있는 『논어』, 『맹자』라는 것은 외국어로 쓰여 있다. 우리는 옛날부터 번역해서 읽고 있을 뿐이다”라고 폭탄선언을 합니다. 이 선언은 마치 콜럼버스의 달걀 같은 것이죠. 모두 ‘앗!’하고 놀랐으니까요. 그는 “유붕(有붕)이 자원방래(自遠方來)하니 불역낙호(不亦樂呼)아” (とも あり, えんぱうより きたる, また たのしからずや)라고 읽고서는 『논어』를 읽었다고들 말하지만, 과연 그걸로 『논어』를 충실히 이해하고 있는지 어떤지는 의문이라고 했습니다. 소라이는 일본어와 중국어는 기본적으로 문법구조가 다른데 그것을 한문식으로 뒤집어 읽어서는 ‘야마토 냄새'(和臭)를 면할 수 없다고 말합니다.” “소라이는 실제로 중국인 교사를 두고 발음 공부를 했습니다.” (30-31)

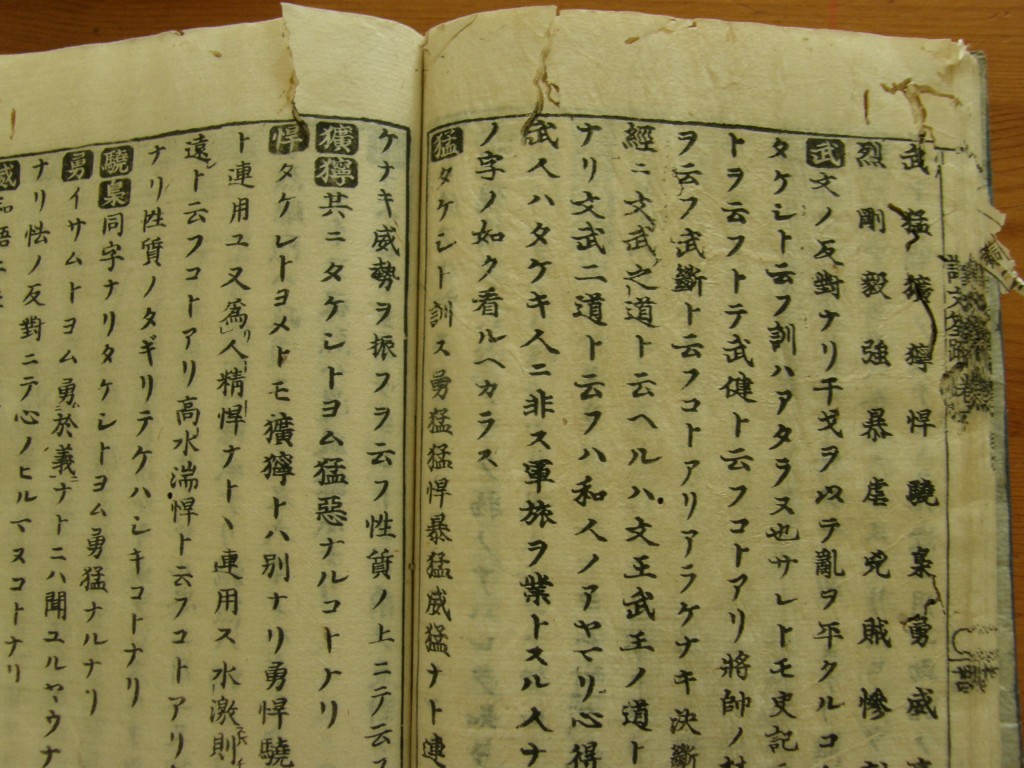

위 사진은 소라이가 쇼토쿠(正德, 1711-1716) 연간에 지었다고 하는 『역문전제(譯文筌蹄)』의 한 면이다. 전(筌)이란 물고기를 잡는 통발, 제(蹄)란 토끼를 잡는 덫이라는 뜻으로 길잡이, 안내라는 뜻(184)이라고 한다. 이 책은 일종의 자전(사전)으로 모두 6권으로 2,434자를 해설해 놓았다. 이 시절에 ‘고문사(古文辭)’라는 용어를 사용하는 데, 마루야마에 따르면 이는 일종의 비교언어학적 방법론으로 경학으로서의 소라이학 성립 이전이라는 것이다. 『역문전제』에서 훈(訓, 일본식 뜻읽기)은 같지만 뜻은 다른 경우를 들고 있다고 한다. 예를 들어 ‘靜’과 ‘閑’은 일본어 훈독(和訓)으로 읽으면, ‘시즈카(しずか)’이나, 고전중국에서는 뜻이 다르기 때문에 일본인들은 중국의 시(詩)나 문장의 진정한 의미를 잃어버릴지도 모른다. 돗이에 전통적인 한문 독법에 유리한 점이 있어서, 만일 일본인이 일본어 번역임을 의식하고 읽으면, 중국어의 구조를 중국어보다 잘 이해할 수 있다고 말한다. 일종의 비교언어학이다. “일본인이 전통적 한문 독법으로 중국 고전을 숙지하고, 거기다 자신과는 이질적인 것을 번역문으로 읽고 있는 거라고 자각하기만 한다면, 비교라는 방법 · 의식에 의해서 본가 · 원조인 중국인 보다 더 깊이 알 수 있다.”(32-35) 게다가 그는 『학칙(學則)』이라는 책에서 유럽어를 ‘주리격설(侏離鴃舌)’ 즉, 알아들을 수 없는 외국인의 말이라고 하는데, 중국어도 ‘주리격설’이라고 한다. 네덜란드어와 중국어를 같이 보는 방법론적 탁월성이 있다.(35-36) 이런 전통은 고의학파 이토오 진사이(伊藤仁斎, 1627-1705)의 아들 이토오 도가이(伊藤東涯, 1670-1736)에게서도 나타나는 데, 『조자고(助字考, 1716))』라는 ‘데니오와'(てにをは) 즉, 조사에 대한 연구서가 있었다.(39) 1715년 경 출판된 『서양기문(西洋紀聞)』은 교황 클레멘티 11세기 파견한 선교사 조반니 시도티를 유학자인 아라이 하쿠세키(新井白石, 1657-1725)을 시켜서 4차례에 걸쳐 심문하고 그 기록을 남긴 기록이다. 여기에서도 비교사라는 관점이 드러난다. 물론 번역에 대해서 방법적인 자각을 하고 있었던 이는 소라이이다.(39) 다른 문화의 존재를 의식한 것이다.(40) “다른 문화의 이질성을 자각하고 그것을 완벽하게 인식하려는 욕구가 강해질 때에 비교적 독창적인(original) 사상이 나온다”(41)는 마루야마 마사오의 언급은 곱씹어 볼 가치가 있다.

말하자면, 오규우 소라이는 번역에 대해서 이해했다는 것이다. 번역을 이해했다는 것은 중국어의 타자성을 이해하고, 일본어를 자각했다는 말이 된다. 나는 조선시대 유학에 대해 아는 바가 적고, 특히 학문의 전수방법에 대해서 배운 바가 없어서, 비교할 생각도 없고, 비교할 능력도 없지만. 이런 작업을 시도했다는 이야기는 듣지 못했다. 『훈몽자회(訓蒙字會)』나 『전운옥편(全韻玉篇)』 같은 자료를 보아도, 기본적으로 한글로 음을 달아놓거나 글자의 간단한 뜻을 다는 정도에 그친다. 사실 어쩌면 이것이 ‘훈민정음’의 창제와 반포 목적에 맞는 것인지도 모른다. 한자의 음을 정확히 하고, 확정하는 것이 ‘훈민정음’의 목적 중 하나다. 『논어언해(論語諺解)』가 선조 때, 출판되어 경서 해석의 차이를 줄이려했다고 하는데. 그 내용과 깊이 혹은 학문적 논의의 정도는 잘 모르겠다. 물론 오규우 소라이의 『논어징(論語徴)』도 한문서적이다. 문제는 국문과 한문의 차이로 보는가, 아니면 한국어와 중국어의 차이라는 관념을 가지기 시작했는가에 있을 것이다. 단순히 사상을 표현하는 ‘문자’의 문제인가? 아니면 ‘언어’의 문제인가. 그래서인지 흥미롭게도 위에서 말한 ‘자전’이나 『논어언해』와 같은 자료는 국어학자들의 한글 연구를 위한 자료이지, 한국철학이나 정치사상 연구자료가 아니다.

바로 이 오규우 소라이가 없었으면 모토오리 노리나가(本居宣長, 1730-1801)가 나올 수 없었을 것이다. 노리나가가 영향을 받았던 것은 소라이의 읽는 법으로, 고문사학(古文辭學)의 영향이다. 대표적인 것이 이름을 읽는 방법이다.(42) 알다시피 일본어 한자 읽기는 어렵다. 노리나가는 『고사기(古事記)』를 잘 읽었고, 거의 혼자 독해했는데, 이는 그가 고대 일본어와 중국문헌에 두루 정통했기 때문에 가능했을 것으로 본다. 예를 들어 ‘아메쓰치(天地)’는 한자를 일본어 발음으로 읽은 것으로 추정하는데, 일종의 일본어 발음의 조어라는 식이다. 그는 일종의 노트를 만들었다고 한다.(42) 물론 자신의 글에서 소라이를 반박하고 있지만. 마루야마 마사오도 『일본정치사상사연구』를 쓸 때는 두 사람의 실질적 · 객관성을 지적했을 뿐이라고 했는데,(43) 나중에 발간된 ‘모토오리노리나가 전집에 『소라이슈(徂徠集)』이라는 자필 소책자가 실린다. 오규우 소라이의 문장을 발췌한 것이었다.(44) 이질성에 대한 인식이 가치문제로 전환되면, 일본문화 우월론으로 연결되기 쉬운데, 노리나가의 경우 단순한 일본주의로 빠지지 않은 까닭이 소라이의 『논어징』에서 다져진 방법론적 기초가 『고사기전(古事記傳, 1764-1798)』에 있었기 때문이라는 해석이다. 금언(今言)을 가지고, 고언(古言)을 이해해서는 안된다는 주장이 두 사람에 공통적이고, 역사적 차이, 이질문화의 이해라는, 현재의 담론을 과거에 투영하면 알 수 없게 된다는 주장에서 일치한다.(44)

게다가 오규우 소라이와 모토오리 노리나가는 모순되는 부분에서도 비슷한데, 소라이는 시(詩)에서는 명(明)의 리판룽(李攀龍, 1514-1570)과 왕스전(王世貞, 1526-1593)을 모방해서 한시를 지으면서, 경학에서는 한(漢) · 당(唐) 이후의 책을 읽지 말라고 하고, 노리나가는 가라고코로(漢心) 이전의 고대로 돌아가라고 하면서도, 가론(歌論)의 경우에는 가라고코로에 젖어들어 있는 『고금화가집(古今和歌集)』이나 『신고금화가집(新古今和歌集)』을 모방하라고 한다. 노리나가에게서 고도론(古道論)과 가도론(歌論) 사이의 모순이 핵심이라는 것이다. 고도론의 경우는 가라고코로에 오염되지 않은 신대(神代)가 가장 솔직하게 인간성이 구가된 시대인 반면 가론의 경우는 『고금』과 『신고금』이 시가의 전성기로 최고의 시대가 되는 모순이 등장한다고 한다.(45) 게다가 소라이와 노리나가의 시가는 둘 다 서툴었다고 한다. 둘다 실작(實作)은 서툴고, 모방을 시론과 가론의 삼았다는 것.(46) 마루야마 마사오는 노리나가의 황당무개한 일본주의를 문제삼는다. 신화를 사실이라고 말하는 점은 어이가 없지만, 그 방법론은 현재의 언어를 가지고 신대(神代)의 일을 불합리하다고 보아서는 안된다는 방법론적 일관성이었다.(47) 그리고 오늘날 일본인들이 이해하는 노리나가는 하라타 아쓰타네(平田篤胤, 1776-1843)를 통해서 본 것이라고 하면서, 그의 학문적 업적은 고립된 것이 아니겠느냐고 설명한다.(47)

이 글은 마루야마 마사오의 유작이나 다름없다. 1991년 출간을 목표로 『번역의 사상』 편집을 위해 마루야마 마사오와 가토 슈이치가 한 일종의 대담을 녹음으로 남긴 것인데. 정확한 날짜는 표기되어 있지 않다. 마루야마 마사오는 1996년 간암으로 별세했다. 그래서 마루야마 마사오의 첫번째 연구주제였던 오규우 소라이와 모토오리 노리나가의 관계가 여기에서 잘 드러난다. 핵심만 요약하면, 그것은 방법론적 계승이다. 그리고 자기와 타자의 구분을 통해 자기 대상화를 실시했다는 것이다. 마루야마 마사오는 거기에서 일본의 근대를 보는 것이다. 핵심은 내용이 아니라 방법이다. 마루야마 마사오는 끈질기게 모토오리 노리나가를 오규우 소라이로 연결시키면서, 전쟁으로 이어진 파시즘과 모토오리 노리나가의 결별 내지는 관계 재설정을 시도하는 것이다.

마루야마 마사오와 가토 슈이치의 논지를 요약하면, “도쿠가와 시대의 문화 가운데 (주로 지적 · 사상적 영역에서) 큰 비중을 차지한 부분은 번역문화였다. 소라이의 지적처럼 일본어 어순으로 고쳐 읽은 한문은 중국어 문헌의 번역이고, 일본어를 매개로 중국어 어휘나 표현법을 받아들여 소화한 도쿠가와 시대의 유학자 문화 전체가 번역문화였고, 이 점이 메이지 시대에 서양어 문헌을 대대적으로 번역할 수 있게 했다고 는 말한다. 번역이라고 해서 독창성이 배제되는 것도 아니고, 문화적 자립을 위혀하는 것이 아니라 강화하기도 한다.(지은이 후기, 180) 『번역과 일본의 근대』가 향하고 있는 지점은 도쿠가와 시대와 메이지 시대의 연속성인 셈이다. 왜 메이지 시대에는 번역주의를 택했는가라는 질문에 대해, 바바 다쓰이(馬場辰猪, 1850-1888)의 다음과 같은 논거를 든다. 만일 일본에서 영어를 채용하면, 상류계급과 하류계급 사이에 말이 전혀 통하지 않게 될 것이며, 국민은 같은 언어를 사용해야 한다. 하층계급이 국사(國事)라는 중대한 문제에서 배제당할 것으로 보았다.(50-51) 번역은 지식에서 평등을 가져온다.

메이지 시대에 일본에 번역된 책들 중에 지리와 역사가 유독 많았다. 특히 서양사는 물론 그리스, 로마 역사서 번역까지 등장한다.(68) 마루야마 마사오는 그 기원도 일본 유학, 특히 소라이에서 찾는다. 일본 유교는 처음부터 역사적 · 지리적 관심이 강했다.(71) 중국은 영원한 것에, 일본은 모든 것을 시간의 견지에서 파악하는데, 그래서 형이상학보다 실증주의가 발달하며, 중국문화와 달리 경서와 역서가 일체가 된다. 소라이는 특히 “학문은 궁극적으로 역사”라고 말했다.(72) 소라이는 교훈적이되는 『맹자』이전의 단편적이기는 해도 모럴리스트적 인간성의 통찰이 번득이는 『논어』에 중점을 두었고, 다른 유학자들과 달리 『맹자』 부터는 인정하지 않았다. 교훈주의에 반대하고, 『논어징』의 해석도 비 교훈적이라, 견강부회라고 생각될 정도라고 평한다. 다만, 정치적 윤리에서는 교훈적인데, 도덕적이지는 않다고 설명한다. 그 대표적인 것이 ‘이단을 곡격해서는 해만 있을 뿐’이라고 말한 것이다. 정치적인 교훈이지만, 도덕적이지 않다. 반면, 주자의 주(注)에서는 “이단을 학문적으로 추구하면 진정한 도를 알 수 없게 된다. 그러므로 해가 된다”고 되어 있다. 도덕적이다.(76-77) 이토오 진사이는 이를 ‘본질을 추구하지 않고 지엽말단적인 것을 건드리면 해가된다고 해석한다.(78) 마루야마 마사오는 주자의 『사서집주(四書集注)』가 소라이학 이래 절대적 권위를 상실했다고 하는 시대를 현대 일본이 잇고 있기 때문이며, 요컨대 『논어』는 공자의 잡담을 기록한 것일 수 있다고 한다.(79) 이토 도가이의 『고금학변』을 보면, 공자는 ‘인’ 뿐이지만, 맹자는 ‘인의’가 되고, 다시 ‘인의예지’가 되고, 한대에 ‘신’이 추가되어 오상이 나온다는 식이다. 『조자고』를 저술한 도가이는 후세의 언어 범주를 예전의 언설에 언급해서는 안된다는 방법론을 고수한다.(80-82)

다자이 슌다이(太宰春臺, 1680-1747)의 『경제록(經濟錄, 1729)』에서 ‘도리’와 ‘물리’ 곧, 법칙 개념으로의 사물의 이치가 정리되고,(94) 인과필연은 후쿠자와가 사용하지만, 에도 문헌에서 나올 법도 한데, 마루야마는 발견하지 못했다. 가토는 인과연쇄를 도미나가 나카모토(富永仲基, 1715-1746)에게서 찾는다.(95) 마루야마는 배중률이 나타난 전형적 사례로 소라이의 아코 낭사(赤穗浪士) 사건으로, 『의율서(擬律書)』라는 글에서 ‘공’과 ‘사’를 구분하며, 법을 어겼으니 사형에 처하되, 사의 도로는 훌륭하니, 할복의 예로 처리하라는 식이다. 주자학적으로는 ‘사(私)’는 나쁜 것이지만, 소라이에게서는 단지 영역의 분리에 불과하니, 문학처럼 ‘사’의 영역에 속하는 것에 권선징악의 잣대를 들이밀어서는 안된다. 또한 이런 사상은 노리나가로 연결되어, 문학은 일종의 사적 작업인지라 천하국가론, 즉 ‘공’과 상관이 없으며, 천하국가는 위고, 문학은 아래인 것도 아니고, 학문 역시 사적 작업이라고 주장한다. 소라이도 학문이 필생의 업이나 사적 작업이라고 해서, 통치와 학문을 분리하는 태도를 보인다. 다자이 슌다이는 이 점에서 더욱 철저해서 빈축을 살 정도였다.(97-99)

어떤 의미에서 도쿠가와 시대의 발전은 눈부시다고 하겠다. 번역 개념, 자기를 대상화, 타자화하면서, 비교언어학, 내지 비교사상적 관점의 형성, ‘공’과 ‘사’의 구분, 장래의 인과율과 배중률의 단초들까지. 번역이 도쿠가와 시대에서 시작되었다고 해서, 마루야마 마사오는 일본의 근대를 도쿠가와 시대로 끌어올리지 않는다. 어쩌면 마루야마는 근대를 심지어 패전 이후로 끌어내리기까지 하는 판이니까. 다만, 메이지 시대의 급속한 근대화가 가능했던 것, 그 근거 중 하나인 번역문화와 수많은 개념들은 도쿠가와 시대가 없었다면, 형성될 수 없었으리라는 것이다. 이 점을 마루야마 마사오는 오규우 소라이와 모토오리 노리나가를 통해, 또 이토오 진사이, 이토오 도가이, 다자이 슌다이를 통해서, 그들의 방법론으로 탐구함으로써 발견해 낸다. 이런 연구는 『현대정치의 사상과 행동』에 실린 「육체문학에서 육체정치까지」라는 글에서 보이는 ‘픽션’의 문제로 연결된다. 넓게는 이런 방법론적 비교를 통해, 사회계약론의 방법론, 독일 공법학의 방법론과 비교하고 있는 것이다. 마루야마 마사오는 서구에서는 후기 스콜라의 유명론, 마키아벨리, 사회계약론, 독일공법학, 칼 슈미트에 이르는 사상사의 방법론을 오규우 소라이와 모토오리 노리나가를 통해 시도하고 있다. ‘형식’과 ‘내용’의 분리가 그것이고, 그것이 마루야마 마사오의 파시즘, 초국가주의 비판의 핵심이다. 아래에 살짝 정리해 둔, ‘sovereign’ 번역과 국체론이 또 그 한면이다.

이외에도 수많은 번역어에 대한 이야기 특히 휘튼과 비세링의 『만국공법(萬國公法)』에 대한 이야기, 수많은 번역어의 성립, 성서번역 등에 까지 이야기가 나간다. 읽어볼 만한 내용들이다. 조금 주목할 만한 것은 메이지 초기 나카무라 마사나오(中村正直, 1832-1891))가 밀의 『자유론』을 번역할 때, 정부와 ‘society’를 구분하지 않은 점이다.(130) ‘society’의 번역은 어려워서, 교제, 동료, 회, 사회, 세켄(世間), 나카마(仲間) 등 많은 번역어가 18세기말 이래 혼란스럽다가 정착한다.(204) 이 점은 이 책의 중요한 논점 중 하나이다. 일본어에 있어서 개인과 전체의 혼동 문제이다. 예를 들어 ‘모두의’, ‘약간의’, ‘하나의’, ‘어떤 하나의’를 관사를 통해서 구별하는 문제가 있다. 마루야마는 이 문제가 일본국 헌법 제1조의 정부 원안에 나오는 ‘일본 국민의 총의(總意)’ 같은 말은 일종의 의식적 조작이며, ‘일억일심(一億一心)’ 사상의 연속인 동시에, 신헌법에서 보면 속임수라고 본다. 맥아더 초안의 ‘the sovereign will of the people’을 총의로 바꾼 것을 지적한다.(83-84) 마사나오는 밀을 번역하면서, ‘인민’을 ‘인민의 총체’라고 번역하거나, ‘인민’은 곧 ‘정부’라고 번역하면서 혼동했다고 한다. 이것은 ‘사회’의 유래와도 관련이 있다.(85-86) 게다가 흔히 사용된 ‘자유민권’이라는 말도, 인권과 참정권을 혼동하는 말고, 인권은 개인의 권리아며, 국가권력이 개인의 권리를 침해해서는 안되고, 인민이 참정권을 가지면, 개인과 일반시민의 구별이 없다는 후쿠자와 유키치의 지적을 인용한다.(88) 일본어에서 단수와 복수 구분이 없는 것이, 인권과 민권의 혼동을 가져왔다고 한다. 그렇다면, 전체주의로 나가는 것은 일종의 시간문제라고 지적한다.(88-89) 이는 또 ‘sovoreign’ 즉, 주권의 번역에서 나타난다. 주권자, 군주는 곧 국체가 된다. 주권자의 존엄이나 주권자에 대한 신하의 충성을 ‘국체’로 번역한 것이다.(136) 주권자는 인민일 수도 있는데. 일본에서 국체론의 의미로 ‘국체’라는 말을 쓴 것은 후기 미토학(水戶學)’부터 인데, 헌법학이 등장하면서 국가구조의 기본을 국체라고 한다. 훗날 천황기관설로 추방당하는 미노베 다쓰키치(美農部達吉, 1873-1948)는 국체는 법률개념이 아니라고 ‘정체(政體)’로 통일해 버리지만, 우익인 우에스기 신키치(上杉愼吉, 1878-1929)나 호즈미 야쓰카(穂積八束, 1860-1912)는 공화제 · 군주제는 ‘국체’의 구별이고, 민주제, 과두제, 귀족제는 ‘정체의 구별이라고 본다. 독일 국법학의 Staatsform은 국체, Regirungsform은 정체로 보는 것이다.(135-137)

우리말에는 복수가 없어서, ‘들’을 넣을지 말지에 대한 이야기는 종종 해왔지만, 복수가 없는 것이 ‘국민’, ‘시민’ 등의 주체 호명에 영향을 미치고, ‘인권’, ‘민권’은 물론 개인의 탄생에 까지 영향을 미친다는 꼼꼼한 논의는 실상 좀체 들어본 적이 없다. 마루야마 마사오도 이시다 다케시(石田雄) 등을 파고 들어서 이를 이야기한다. 한국어나 한국정치사상에서 이런 문제를 어떻게 접근해야할지 감도 안잡힌다. 일본의 경우는 적어도 스스로 번역어를 성립시키면서, 사상의 발전과 전개를 자주적으로 모색한 반면, 우리는 번역어를 수입하고, 번역서를 수입하는 과정에서 제국주의 식민지 정부하에서 자율성을 형성시키지도 못했고, 일본이 구미와의 전쟁에서 패한 후에 이번에는 미군정과 미국을 통해서 현대의 정치사상이 수입되었기 때문에, 도대체 한국은 이런 문제를 어디서 찾아봐야하는지 감이 안잡힌다. 일본이 말하는 정도의 국민으로서의 권리도 가지지 못하고, 의무만 강요당한 식민지민의 동화라는 허위 이데올로기인가. 아니면, 1945년 이후 미군정 포고문으로부터 시작해서, 정치적 프로파간다의 이면에 있는 주체 발견을 위해 모색해야 하는 것인가. 그러고 보니 어느날 갑자기 우리 입에 주어 넣어진, 개인, 국가, 국민, 권리, 자유, 의무 등의 수많은 정치적 언설 하나하나가 어떤 표피적 의미가 사람들의 삶에서 어떤 의미를 가졌는지, 한 번도 찾아본 적이 없는 것 같다. 시사점을 좀 얻어볼까하고 생각을 모아보다 보니, 답답한 마음만 든다.

어느새 소라이의 『논어징(論語徴)』도 이토오 진사이의 『논어고의(論語古義)』도. 번역의 출간은 무서울 정도. 얇아지는 건 내 지갑 뿐.

2016. 4. 6.

* 괄호 안의 숫자는 번역서의 쪽수이다.

** 이 글의 저작권은 ⓒFELIVIEW.COM에게 있습니다. 무단 전재와 복제를 금합니다.