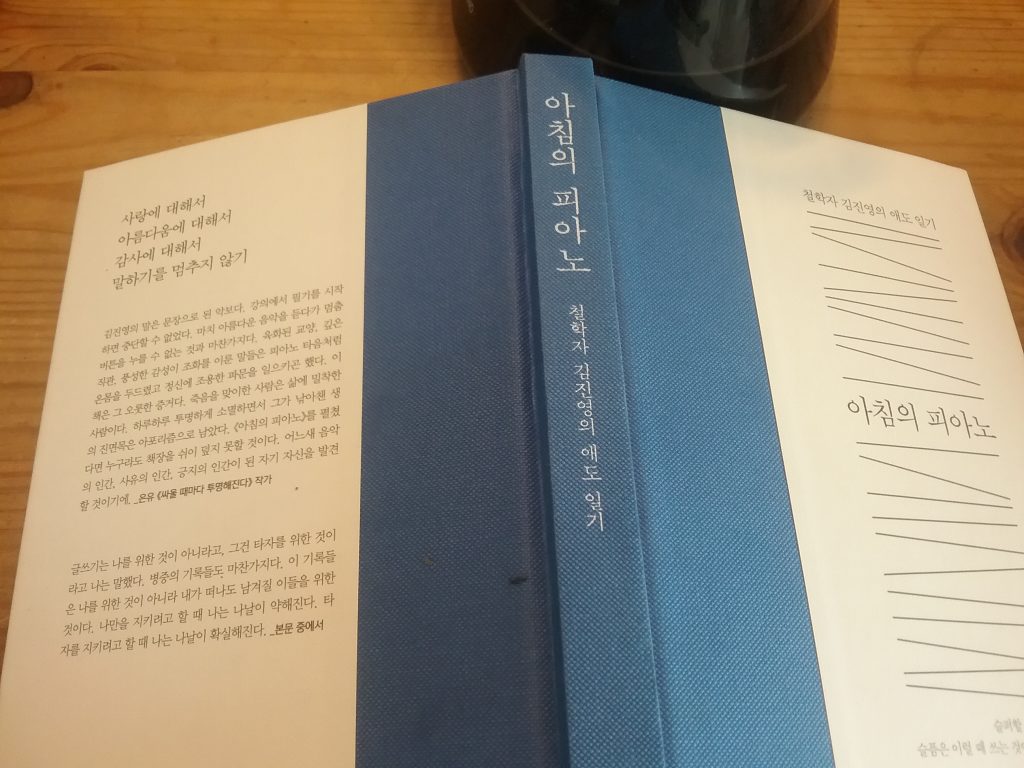

김진영, 『아침의 피아노: 철학자 김진영의 애도 일기』, 한겨레출판, 2018.

책을 받아들자, 늦가을 비가 낙엽을 떨구고, 앙상하지만 정직한 속살을 드러내는 길로, 운전하면서 책을 읽었다. 신호등에 한 번 걸릴 때마다 조금씩 조금씩. 이런 것도 이 책을 읽는 올바른 방식의 하나일까.

230개가 조금 넘는 짧은 글들의 한 조각, 한 조각에는 철학자의 삶이 적어도 하루치는 녹아있다. 그걸 이렇게 읽어버리는 일이 옳은 일일까.

환자의 주체성이란 철학자다운 흥미로운 제안이다. 당신은 이제 더 오래 살지 못해요라는 판사도 할 수 없는 선고를 의사들은 일상적으로 한다. 이제 6개월 아니면 1년 아니면 몇 달 남았어요. 그러면서 그것도 늘 확률로 말한다. 삶을 결말지으라는 심판의 말이다.

환자들은 이제 당신은 얼마 살지 못한다는 절망의 말과 함께 이제부터 당신은 싸워야 한다는 격려의 말을 듣고, 싸운다. 바람을 타고 들어오는 승전의 소식은 반가운 것은 또 그만큼 드물기 때문이겠지. 자기 스스로에 대해서 철저하게 타자가 되어야 하는 것이 그들의 주체성이다. 환자는 자신에 대해 철저한 단독자가 된다. 그리고 그들의 삶은 갑자기 밀도 있어 진다. 실은 늘 밀도 있었던 그 삶을.

컴컴해지는 빗길을 천천히 운전하다 뒷차들의 빵빵거리는 타박을 들으면서 나는 생각한다. 그는 어떻게 이 길을 걸어갔을까. 나는 또 어떻게 걷게될까. 눈앞에 보이는 건. 병자들에 대한 이야기를 듣고, 병자들을 돌보다, 병자가 되는 길 뿐인데.

성경에 대한 딱 한 번의 언급. “다시는 사망과 애통과 눈물이 없으리니 모든 처음이 다 지나갔음이라.” 놀라운 축복의 새날이란 망각의 사건이라고 말한다. 성경은 망각의 셀러브레이션이라고.(241)

철학자는 프로스트와 바르트를 끊임없이 떠올리지만, 나는 왠지 바쇼의 하이쿠에 눈길이 멈춘다. “종소리 사라져 / 꽃향기 울려 퍼지는 / 저녁이로세.”(204)

서평은 가당찮고, 애도는 어줍잖지만, 기억에는 담아두고 싶다.

늦은 밤 집에와 아내에게 몇 줄 읽어주려 했지만. 피곤한지 벌써 잠들었다. “나는 이 잘 웃는 여자를 떠날수 있을까.”(25) 이 한 구절이 잠든 그녀의 얼굴을 바라보는 내 맘에 맴돌았다. 그녀가 잠결에 듣고 미소지을 때까지 몇번이고 사랑한다고 말했다.

여러번에 걸쳐 오래 오래 읽으려 한다.

2018. 11. 8.

김진영이 번역한 롤랑 바르트의 『애도일기Journal de deuil』(이순, 2012)와 함께 보면 더욱 흥미롭다. 롤랑 바르트의 글을 어머니의 죽음 이후 애도와 슬픔에 대해 기록한 글들이다. 어머니의 죽음으로 시작해 2년 정도 쓰여진 그의 글들과 죽음을 향해 가는 과정에서 스스로에 대해 쓴 김진영의 글은 아주 묘하게 겹친다. 프로스트와 바쇼도 함께 인용된다. 여러가지로 음미할 만 하다.

2018. 11. 12.

* 이 글의 저작권은 ⓒFELIVIEW.COM에게 있습니다. 무단 전재와 복제를 금합니다.