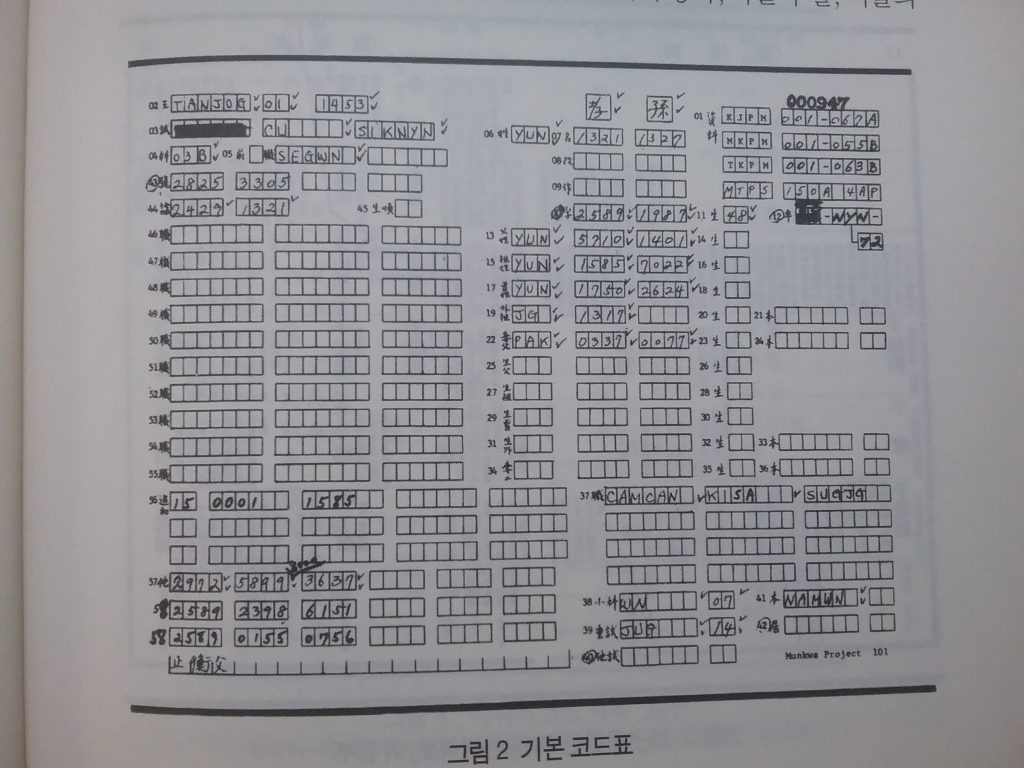

와그너-송준호 프로젝트의 코드표다.(337) 이걸 표기하고 펀칭하면서 무슨 생각들을 했을까.

에드워드 와그너Edward W. Wagner, 『조선왕조 사회의 성취와 귀속Achievement and Ascription in Joseon Dynasty』, 이훈상·손숙경 역, 일조각, 2007.

에드워드 와그너라는 이름에는 찬사와 질시가 따라다닌다. 그러면서 동시에 한계가 많다, 한국을 모른다는 비난이 뒤따라 다닌다. 그는 박정희와 전두환으로 이어지는 독재정권을 지지하지도 않았고, 그렇다고 한국 사학계의 주류인 민족주의적 흐름과도 손잡지 않았다. 그래서 그는 명성을 얻지도 못했고, 협조자도 드물었다. 그의 글과 논문이 한국 내에서 이렇게 저렇게 돌아다녔지만, 그걸 모아 책으로 낸 것은 와그너도 송준호도 모두 작고한 이후였다. 생각해 보니 팔레의 『전통한국의 정치와 정책』도 도이힐러의 『한국 사회의 유교적 변환』도 이훈상의 번역을 통해서 접했다. 큰 도움을 받았다고 생각한다. 특히 『조선왕조의 성취와 귀속』은 역자의 상세한 역주가 논지를 이해하는 데 적지 않은 도움이 된다. 너머북스에서 도이힐러의 신작 『Under the Ancestor’s Eye』도 번역이 나온다니 기대하고 있다. 나온 후 곧 사두었는데. 아직 읽지 못하고 있다. 역시 영어는.

ㅛ

「에드워드 와그너-송준호 문과방목 프로젝트」의 공헌과 중요성에 대해서는 누구도 비판하기 어려울 것 같다. 조선왕조의 문과합격자 전체의 인맥연결망 지도를 만들려고, 1967년에 시작된 이 프로젝트는 코드표를 만들어서 종이카드에 펀치로 구멍을 내서, 그걸 읽어서 데이터를 테이프에 저장하는 프로젝트로 시작되었다. 지금 생각하면 호랑이 담배먹던 시절의 이야기지만. 내가 초등학교 6학년쯤 학교에서 제일 잘사는 축에 속했던 친구의 집에서 처음 본 애플II 컴퓨터 생각이 난다. 그때 국산 PC라고 여러 개가 돌아다녔는데. 한결같이 카세트 레코더가 달려있어서 짧게는 5분에서 길게는 15분 정도 끼긱 거리는 기계음을 들어야 흑백으로 된 뱀잡기 같은 아주 간단한 게임을 할 수 있었다. 그게 80년대 초중반인데. 와그너는 이미 15년째 그런 작업을 하고 있었다. 이름을 쓰기 위해 조선 양반들이 만들어낸 천여자의 한자를 위한 코드표를 만들고, 이름의 한자는 중국 한자 8천자에 조선 한자 천자를 더한 9천자에 일련번호를 부여하여 숫자로 표기하고. 그리고는 문과 급제자의 四祖를 최대한도로 확인해서 그 연결망을 찾고 있었다. 부계로만이 아니라 모계로도 그리고 장인도 확인하고, 양자로 입양되었을 때는 생부 쪽으로도 四祖를 찾아서 그 연결망을 확인하려고 했다. 그러니 당연히 「文科榜目」만으로는 자료를 채울 수 없어서, 구할 수 있는 모든 방목류에 각종 족보 그리고 문집까지 확인해서 2001년 「補註 朝鮮文科榜目」을 CD로 펴냈다. 장장 35년에 걸린 작업이었다. 역자의 말처럼 여러사람이 나누어서 하거나 최근의 칸트 전집 소동에서 보듯 연구 프로젝트로서는 할 수 없는 일이었다. 소수의 연구자가 일생을 걸고 모든 자료를 검토해야만 가능한 그런 종류의 작업이다. 이 CD의 발매처인 동방미디어 사이트로 찾아가면 한국역대인물 종합정보시스템으로 연결된다. 그리고 온갖 사료들이 전산화되어 정리되고 연결되어 있다. 그러나 그런 페이지 어디에서도 에드워드 와그너와 송준호의 선구적 업적이 소개되어 있지 않다. 그래도 좋은 걸까. 복잡한 사정이야 내가 모르겠으나.

「조선시대 출세의 사다리The Ladder of Success in Yi Dynasty Korea」(1974). 하버드대의 Occasinal Papers on Korea에 실렸던 글이다. 여기에 좋은 논문이 많다. 87년에 번역이 나온 적도 있다. 지배 엘리트로 들어가는 입구에 있는 과거 급제자의 가족과 씨족, 혼인, 지역, 배경, 관직 경력, 당색, 제도의 공정성, 계층이동 가능성(16) 등에 대한 관심이 이 연구의 시작이며, 송준호와의 공동 프로젝트 후 약 8년만에 나온 일종의 중간보고다. 「文科榜目」, 「文譜」(일종의 합격자 족보, 조선시대는 이런걸 참 좋아한다), 「족보」, 「邑誌」를 원자료로(17-18)해서 조선시대 문과합격자 14,600명 중 당시까지 데이터화된 12,000~13,000명의 표본을 기반으로 했다. 일단 『萬姓大同譜』라는 축약된 족보에 전체 문과급제자의 3분의 1가량이 출계의 사다리에 배열되어 있다. 그리고 문보, 족보, 읍지를 찾아본 경험을 말한다. 전체 씨족 중 19번째로 문과급제자를 많이 배출한 경주慶州 이씨李氏의 급제자는 173명인데, 이중 『만성대동보』에 128명, 족보에서 24명, 『문보』에서 8명 모두 160명을 찾을 수 있었다. 파악기 어려운 나머지는 조선 말기에 급제했고 평안북도 거주자였다.(19-20) 조선왕조의 한 해 평균 급제자는 28명, 전기에는 평균 15명이고, 임란 후 수 세기에는 30명을 넘어서다 고종이 통치하던 쇠퇴기에는 60명 이상으로 증가했다. 급제자는 750개 씨족에서 배출되었으나 21개의 강력한 씨족에서 전체 급제자의 40%를 배출했다. 미미한 씨족에서 급제자를 배출하는 비율은 줄어들고, 유력한 씨족에서 급제자 배출 비율은 높아지고 있다. 5년에 한 명 꼴의 급제자를 배출한 씨족을 합치면 모두 38개 씨족으로 총 급제자의 52%를 차지한다. 이는 비교적 소수의 씨족들이 ‘과거 급제를 통해 권력’을 집중 시키고 있음을 보여준다. 『만성대동보』가 보여주는 그것이다. 급제자는 급제자를 낳는다.(20-21) 물론 씨족 가계의 한계를 긋는 문제가 있다. 씨족의 귀일과 분산 문제도 있다. 어떤 씨족은 극적으로 부상하지만 다른 씨족은 갑자기 쇠퇴하기도 한다.(22-24) 문과 급제자의 아들은 어려울 경우 무과로 향하지만, 무과 급제자의 아들이나 손자는 대개 문과에 급제하지 못하며, 수도 한양과 한양을 둘러싼 근기近畿지역에 거주하는 사람의 급제율이 높다.(25) 또한 왕족인 전주全州 이씨李氏가 이례적으로 많은 급제자를 낳았다. 845명으로 가장 많다. 국왕의 5세손부터 응시할 수 있으며, 축첩이 문제가 되지 않았던 결과에 다른 정실도 있었을지 모른다.(26-27) 서북지역 문과급제자가 많으며 거의 10%를 차지하지만, 이중 평안도가 80%이다. 이는 조선 후기에 본격적으로 나타난 현상이고, 특히 정주定州가 많다. 그러나 고위직을 차지했다고는 볼 수 없다.(28) 과도는 소수의 가문이 상위계층의 대다수를 충원하는 등 결점이 있지만, 사회에 활력을 불어넣는 개방성이 있었다.(29)

비교적 상세히 요약했지만, 에드워드 와그너의 중요한 주장들을 담고 있다. 일단 그는 실증적으로 연구한다. 그러면서 여러가지 결정적인 현상을 보여준다. 합격자는 소수 가문에 집중되어 있다. 이들이 살고 있는 곳도 한양과 그 인근지역이다. 급제자는 급제자를 낳고, 그들은 혼맥으로 연결되어 있다. 현대 한국인이 들으면 그냥 뭐 너무 당연한 이야기다. 요즘 딱 그렇지 않은가. 과거를 서울대나 사법시험으로 바꾸면 뭐. 그럼에도 개방성이 있었다. 서북지역 사례에서 보여주듯 기회의 창이 열린다고 결과가 보장되는 것은 아니다. 그리고 씨족은 대체로 한 번 하향하면 되돌리기 어렵다. 한 번 무과 가문이 되면, 그대로 간다. 심지어 잡과로 가기도 한다. 그는 이 모든 걸 1974년에 숫자로 보여주었다. 사실 이 논리의 틈에 여러가지가 들어 있다. 예를 들면 전주 이씨 합격자가 급등한 것은 서얼차별 문제가 깔려 있다. 서얼은 과거에 응시할 수 없지만, 왕실은 4대손까지 응시할 수 없으니 첩의 자식도 차별하지 않았다. 그 후에는 어떨지 모르지만. 씨족원의 숫자가 급격히 늘어났다. 무과가문에도 전주 이씨가 있다.

조선시대의 지배 엘리트 선발의 핵심이었던 문과라는 과거제도 자체의 문제가 실은 여기 깔려있다. 아주 알기쉽게 말하다면 이렇다. 조선시대 문과는 500년동안 교과서가 변하지 않는 학력고사나 사법시험 같은 것이다. 500년 동안 몇 권의 교과서로 시험을 친다. 물론 『좌전春秋左傳』은 몇 권이 아니지만. 기출문제도 이미 알려져 있다. 모범답안이야 당연히 나와있고. 거의 해마다 치러지는 시험자료는 쌓이고 모인다. 요즘 환경이나 시류 분위기 그리고 시험문제를 출제하는 사람이 누군지만 알면 출제경향도 대략 알 수 있다. 부정도 만연했고. 요즘말로 하면 눈치작전이나 쪽집게 과외가 모두 가능한 시험이었다. 답안지가 천편일률적이라 채점관들이 고민했다는 이야기도 있다. 입시학원이 대치동에 모이듯. 한양에 적어도 근처에는 있어야 입시동향을 안다. 증광시 같은 별시의 시행도 남보다 먼저 알 수 있다. 과거란 딱 그런 시험이었다. 물론 지방에서든 어디서든 ‘개천에서 용’은 언제나 날 수 있으니 그건 막아두지 않는다. 출세하려면 누군가와는 혼맥을 쌓아야 하니 그렇게 흡수하면 된다. 사회적 불만이 생기면 안되니, 때론 중앙관료로 등용하지는 않겠지만, 일단 합격시켜서 합격증인 홍패를 주고, 각종 특권을 인정해 준다. 불만을 미리 흡수하는 차원이다. 뭐 그렇게 해서 오백년을 갔다는 이야기다. 아, 여기서 중요한 점이 있다. 진짜로 이 시스템을 무너뜨릴 만한 세력에 대해서는 시험을 칠 자격을 주지 않는다. 첫째, 서얼庶孼, 둘째, 향리, 셋째, 한량. 서자는 훗날에야 돈을 내고 시험칠 권리를 얻었고 그래도 좋은 직위에는 가지 못했으며, 향리는 별시는 안되고 식년시도 6년에 한 번만 응시할 수 있었다. 한량도 물론 처음에는 과거에 응시할 자격을 주지 않았다. 한량들이 무과에 응시하는 것은 훗날의 일이다. 한량의 의미도 계속해서 바뀐다. 무과에 대해서는 유진 Y. 박의 『조선 무인의 역사, 1600~1894』를 보아야 한다. 거기서 자세히 말하겠지만, 향리와 한량은 고려 조에 충성했던 관료들의 후손이다. 요즘 대치동에서도 그렇듯이 시험에 합격하려면 첫째, 경제력이 있어야 한다. 둘째, 물려받은 문화자본이 있어야 하고 특히 지력이 있어야 한다. 그리고 이 두 가지를 가질 수 있는 여유를 만들 수 있는 사람들은 시험을 칠 수 없도록 막아둔 후에 양인은 누구나 시험을 칠 수 있다고 기회는 열어두었다. 그렇게 지배 엘리트 집단을 공고화한 후에. 그러니 평민 합격자는 얼마나 되었겠는가. 그들이 어떤 관직을 가졌으며, 어떤 의미가 있었겠는가.

이 짧은 논문에 보이는 과거의 실제와 과거의 신화 두 가지는 고스란히 현대 한국에서 재현되고 있다. 사람들은 시험이 가장 공정한 제도라고 생각한다. 그래서 공무원 시험에 몰두하고 대학입시도 단순한 시험 한 가지로 판가름을 내는 걸 선호한다. 그러나 실제 그런 제도는 현행 지배 엘리트에게 가장 유리한 시스템이다. 시험은 공정하다는 신화는 조선시대의 과거제도에서 생겨났다. 그러나 그 시험은 공정하지 않았다. 망국과 식민지, 그리고 전쟁을 겪고 난 후 일시적으로 지배엘리트가 붕괴하고 나자 한동안 시험이 공정해 보였다. 실은 지배 엘리트 공백을 메우느라 분주했다. 그리고 어느 정도 지배엘리트가 충원되고 나자 지배엘리트층 내부에서 충원이 이루어지기 시작한다. 동질화가 일어난다. 사법시험 합격자에 특정 외고 출신이 차지한 비중을 보면 알 수 있다. 게다가 서초동에서 나이든 양반들은 아직도 K고 S대, 사시, 연수원 성적으로 따지고 있다지 않은가. 양반이라는 칭호에 딱맞는 아비투스다. 얼마전 문재인 대통령이 정상회담장에 메모지를 들고간 것을 문제 삼았는데. 이 논란을 잠재운 건 ‘연수원 차석’이란 한 마디였다. 과거라는 신화에 몰두하는 한 ‘원로’ 사학자는 와그너 류의 주장이 퍼지는 것에 격분한 나머지 네 권으로 된 ‘출세의 사다리’라는 부제를 단 과거에 대한 책을 내기도 했다. 훑어보니 전산화된 실록을 전산으로 검색해서 한미한 집안 출신 급제자들의 사례만 모아두었다. 그 방법이 신묘하다. 「방목」 연구자들은 방목 자료가 불완전하다고 생각하여, 각종 보완자료를 이용한다. 이들 자료는 모두 사찬, 즉 개인이 만들어낸 것이다. 그는 방목에 의거한 연구를 비판하면서 이 방목을 다른 사찬자료, 『씨족원류』, 『만성대동보』, 『청구씨보』의 세 통합보를 기준으로 평가한다. 이중 뒤의 둘은 일제시대 자료다. 그리고 또 개별 족보는 위조 가능성이 있다고 생각한다. 성관이 없거나 자료 안에 없으면 한미한 집안이라고 평가하고, 개천에서 난 용들의 명단을 큰 글씨로 네 권에 채워두었다. 「방목」에 들어있는 자료들을 참고하고 보완해서 보다 완전한 명단을 추구하는 것이 아니라. 이런식으로 찾아낸 소위 한미한 집안 출신 급제자의 긴 명단이 무슨 의미가 있을까? 이런 식으로 한미한 집안 출신을 늘려서 조선사회의 개방성을 강조하는 것도 왜곡이고, 특히 혼인 즉, 혼맥에 대한 검토가 없는 것도 충분하지 않다. 실록을 사용하는 방법도 좀 나이브하지 않나 생각된다. 무엇보다 애초의 주장이 조선시대 과거제도가 개방성이 없다는 것이 아니다. 지배 엘리트 시스템을 관리할 딱 그 정도 였다는 이야기지. 그러고 보니 이 원로 사학자를 포함한 일군의 사람들이 지키고 싶은 것은 신화 같다. 과거는 공정하다는 신화, 시험은 공정하다는 신화. 모두 시험을 잘치러온 사람들이 하는 이야기다. 시험은 그 나름의 공정성이 있다. 그러나 그 한계도 아주 분명하다. 시험으로는 절대 공정성을 확보할 수 없는 부분도 있다. 그렇기 때문에 시험은 끊임없이 재검토 되고 보완되어야 한다. 그리고 시험으로 확보할 수 없는 공정성과 다양성이 확보되어야 한다. 이 과정에서 딱 한 가지 만큼은 분명하게 무너져야 한다. 그것은 신화다. 시험은 공정하다는 신화 만큼은 무너져야 한다. 시험은 그 자신이 가져올 수 있는 딱 그만큼의 공정성 이상으로 평가받아서는 안된다. 물론 시험을 폐지하자는 것은 아니다. 이쯤까지 쓰고 나니 에드워드 와그너의 연구가 왜 한국에서 환영받지 못했는지에 대해 문득 다른 생각이 든다. 그의 연구가 한국인의 자존심을 건드려서도 아니고, 민족주의를 비판해서도 아닐 수 있다. 하늘 같은 하버드 대학교 교수님인데, 자존심을 내세울 건 또 뭔가. 실은 에드워드 와그너가 한국 사회의 지배체제 그 자체가 가지고 있는 문제점을 지적했기 때문일지도 모른다. 예나 지금이나 학자들은 지배체제의 안정과 존속에 기여하는 사람들이다.

에드워드 와그너와 그의 영향을 받은 해외의 한국학 연구자들이 주목하는 현상은 조선왕조의 지속성이다. ‘장기지속’이란 표현은 조금 지나친 것 같다. 그래서 경험적으로 조선시대의 특성을 발견하려는 경향을 보인다. 물론 연구과제는 모두들 조금씩 다르다. 입장과 방향도 조금씩 다르다. 역사적으로 봐도 하나의 왕조 하나의 지배체제가 이토록 오래 지속된 것은 드문 사례이므로. 그러나 그런 식으로 비교할 때, 중국에서 결국 200여년 단위로 지배집단이 바뀐 것은 지배 민족이 교대를 했기 때문이다. 다른 세력이 들어왔기 때문. 일본의 경우는 내부 갈등이 지방분권 시스템을 낳았고. 조선은 고려에서 조선까지 실제로는 지배 엘리트가 크게 변하지 않고 연결되었고. 정두희의 연구들도 와그너의 영향을 많이 받은 것으로 알고 있다. 그러나 반대로 그 조선은 외부 세력의 침략 앞에서 매번 속절없이 무너졌다. 조일전쟁이든 임진왜란이든 조청전쟁이든 정묘병자호란이든 무엇이라 부르든지 간에, 두 번에 걸친 전쟁은 참혹한 패배였다. 지배당하지 않은 것 뿐이다. 조일전쟁도 최후의 승전이 아니라 그 앞의 패배를 보아야 한다. 그리고 서양세력이 들어왔을 때, 조선은 그를 힘입은 일본의 식민지가 되었다. 그것도 너무나 간단하게 무너졌는데. 이는 실은 이미 내부에서 붕괴해 있었기 때문이다. 조선왕조의 지속은 조선왕조의 몰락과 동전의 양면이다. 오랫동안 옛 시스템을 그럭저럭 운용하면서, 효과적으로 지배 엘리트를 조정하면서 버텨온 시스템은 진짜 큰 외부의 힘 앞에서 완벽하게 무너졌다. 지속이란 변화를 거부하는 힘이다. 유연한 변화를 받아들인 조선이었다면, 왕조는 몇 번 교체되었을지라도 시스템이 아래까지 무너지지는 않았을수도 있다. 지속성이란 놀라운 것이지만, 그 자체로는 칭송의 대상이 되지 못한다. 오히려 비판의 대상이다. 때에 적절한 변화를 거부하면 일단은 버틸 수 있어도 결국은 몰락한다. 지금 구조조정을 격렬하게 겪고 있는 산업들이 딱 그런 사례들이다. 지속성에 대한 연구는 그 안에 변화에 대한 연구를 포괄해야 한다. 지속해 나가기 위해 대응했지만, 표면적인 대응이기에 탄성과 활력을 일어버린 시스템이 되고 안에서부터 부서져 내렸다. 조선 후기로 갈수록 문과든 무과든 급제의 길은 열어주었지만, 지배 엘리트의 성격이나 지배 방식은 변하지 않았다. 마음의 위안은 그리 오래가지 못하는 법이다. 처음에는 위안이 될지 몰라도, 곧 기만 당했다는 분노가 차오르게 된다. 실상은 이미 효용성을 상실해 버린 시스템을 유지하기 위해 유연성을 발휘하다가 성장잠재력까지 모두 상실해 버린 시스템일 수도 있다. 예를 들면 한계 사업 부분을 정리하지 않고 대충 끌고 가던 기업은 계속해서 차입과 외형에만 의존하다가 부실이 쌓이고 껍데기만 남은 경우다. 진작 구조조정을 했으면 핵심이라도 살려서 새로운 동력을 만들었을지도 모르지만 이젠 그 마저도. 구조조정을 거부하는 미세조정의 한계랄까. 여기서는 지속과 몰락은 궤를 같이한다는 이야기만 해두려고 한다.

덧붙여 에드워드 와그너와 그를 이은 연구들이 조선왕조의 정체성 또는 지배 엘리트의 폐쇄성에 집착한다는 지점 그 한 가지에 대해서도 언급해 두고 싶다. 위의 원로 사학자도 조선사회가 폐쇄적이라는 방목 연구에 격분했고, 미야지마 히로시도 해외 한국학자들의 에드워드 와그너를 이은 연구들이 폐쇄성에 매달린다고 말한다. 이분들은 모두 한국사회가 기존 엘리트의 몰락과 새로운 엘리트의 성립 과정에서 극단적인 역동성을 발휘하던 시기를 살아왔다. 그들이 경험한 세대는 왕조교체기나 체제교체기에나 경험할 수 있는 예외적인 시기였다. 그러나 그 이후 불과 반세기가 지나지 않아 조선중기 이상의 고착화된 신분제 사회와 가까운 모습으로 변모하고 있다. 여기에 학자들이 폐쇄성에 집착하는 이유가 있지 않을까? 모든 학자는 연구를 통해서 자신을 보고 또 자기 시대를 보는 점이 어느 정도 있다고 나는 생각한다. 그들은 계층화와 계급화가 완성되고, 신분제가 되돌아오는 아니 이미 되돌아온 한국을 맞이하고 있다. 과거애 대한 연구에서도 연속성과 폐쇄성에 주목하는 것은 현실에 대한 좌절과 절망의 또 다른 표현이 아닐까? 이 과정에서 사실의 왜곡만 없다면.

「17세기 조선의 사회계층층: 1663년 서울 『북부장호적』에 대한 고찰Social Stratification in Seventeenth-Century Korea: Some Observations from a 1663 Seoul Census Register」(1974). 역시 Occasional Papers on Korea에 실렸고, 번역된 적도 있다. 이 논문은 한국에 통설이 되어있는 임진왜란 이후 사회 체제가 붕괴했고, 신분제가 무너졌다는 통설을 비판하는 글이다. “이런 일련의 학설이 당초 어떻게 생겨났을까? 이 문제에 대해 필자는 이렇게 생각한다. 누군가가 생각할 수 있는 몇 가지 가설 중의 하나를 제시했는데, 그 주장이 학계에 수용되기 위해서는 궁극적으로 증거가 뒷받침되어야 함에도 불구하고, 증거가 전혀 뒷받침되지 못한 상태로 학계에서 광범위하게 수용되는 단계에 까지 이른 것이다.”(33) 명성이 있는 학자나 우두머리에 의해 통설이 형성되는 한국에 흔히 있는 일련의 과정, 자기 선생님의 주장이면 반박조차 에둘러서밖에 하지 못하는 현실. 그너는 조심스럽고 정중하지만, 아주 정확하게 말한다. 그의 주장은 이렇다. 조선왕조가 건국 후 첫 100년 동안은 사회계급구조가 유동적이며 개방적이다. 그러나 점점 조선사회의 신분구조는 확고해졌고, 16세기 전 기간 동안 엄격한 계층화가 이루어졌으며, 17세도 마찬가지였다. 임진왜란과 병자호란은 이런 추세를 방해하기는 했으나 중단시지 못했으며, 1700년 후 몇 가지 새로운 양상이 나타나 굳어버린 사회체제를 어느 정도 완화시키는 작용을 했으나 근본적인 변화는 좀처럼 나타지 않았고, 아주 의미가 깊은 영역의 변화는 조선왕조의 가장 말기 아니 그 이후였다.(33) 이 지역은 현재 서울의 연세대와 여의도를 포함하는 변두리지역이다. 이 호적을 간략히 요약하면 이렇다. 양반호는 전의 16.6%로 수가 적고, 자녀도 적고, 상당수가 관직이 없다. 평균 7~8명의 솔거노비를 거느리고 있다. 도망노비 문제도 있다.(39-44) 평민호는 전체의 30%이고 자녀도 비정상적으로 적다. 양반서 몰락한 경우들이 보인다.(44-48) 노비호는 55.3%이며 사노비가 압도적으로 많고, 소유권이 엄격히 보호되고 귀속되었다.(44-48) 호적을 살펴본 근거로 느낌이라고 말하면서 서너가지를 언급한다. 가장 중요한 것이 첫째다. 진정한 양반 신분의 주요 특징과 가치는 중요한 정치적 지위와 그 지위가 수반하는 모든 것을 얻기 위해 분투할 수 있는 잠재적인 자격을 갖고 있는가 하는 것이었다. 상당수가 본래부터 갖추고 있는 계속 진행중인 자격이다. 이런 양반의 필요조건은 여러 세대에 걸쳐 성공적으로 받아들여질 수 있고, 쉽게 상실할 수도 있으며, 그 전에 결코 갖지 못했던 이들이 새로 획득하거나 얻는 경우는 아주 드물었다. 둘째, 양반서 평민이나 그 아래로 평민에서 노비로 전락하는 하향 이동이 상당히 증가했다. 셋째, 이 작은 지역의 노비호는 전체의 호의 50%를 넘으며 기재된 전체 인구 약 2,400명 가운데 75%이상이다. 모든 자료는 이러한 높은 비율이 1663년 당시에도 여전히 더욱 상승하고 있다는 결론을 나타낸다. 넷째, 이 호적에서는 오늘날 널리 퍼진 임진왜란 이후 조선사회의 상황과 단층에 대한 어떤 일반화나 그런 논리를 뒷받침할 수 있는 근거를 찾을 수 없다.(53)

와그너는 양반이라는 신분이 관직을 얻을 수 있는 자격이면서 이 자격을 새로 얻는 것은 아주 어려웠다는 것. 즉 양반이라는 신분은 조선 이전에 기반을 두고 있는 것으로 획득불가능하다고까는 말하지 않지만, 획득하는 것이 극히 어려운 자격이면서, 이 자격에서 탈락하는 것은 아주 쉽다는 것. 그러니까 조선 후기에 양반이 늘어난 것은 아니라는 점이다. 이런 논의에는 훗날 남발되는 공명첩空名帖, 즉 이름이 쓰여져 있지 않아 지방관이 돈을 받고 파는 첩지가 실제 양반으로의 자격상승을 불러온 것은 아니라고 지적하는 것이다. 그러나 그 어려운 과정을 뚫고 삼대사대에 걸쳐서 결국 양반자격을 획득하는 경우가 19세기에 없는 것은 아니다. 그런 집안의 자손이 과거에 응시했을 때, 어떤 결과가 나올런지 알 수 없지만. 조선 중기 같으면 호적 위조가 드러나 로 천민이 될수도 있다. 전체적인 하향이동, 그리고 양반의 집중화 현상은 외면할 수 없는 것이다. 양반에 대한 연구는 이성무의 연구도 중요하지만, 미야지마 히로시宮島博史의 『양반』을 꼭 보아야 한다. 그의 연구는 에드워드 와그너 처럼 호적과 족보는 물론, 토지대장인 어린도책과 분재지 등을 통해서 조선 중후기의 신분제 및 재지양반의 변화에 주목하고 있다. 미야지마 히로시는 에드워드 와그너의 문제제기에 동의하면서도 성관 보다는 더 구체적인 단위인 문중을 보아야 한다고 주장한다. 14,600명 정도라면 문중을 모두 정리하는 것이 불가능하지는 않을텐데. 큰 성씨만 분류하면 되니까. 문제는 조선시대 문중 지도를 그리는 일 자체가 간단치도 않고, 성과를 자신할 수도 없는 일이라서. 통계 자료상으로 다른 결론을 가져올 것 같지는 않다. 더 겹치는 현상을 발견할 뿐.

이 논문은 또 하나 한국사 연구와 한국사회 연구에 아주 크고 깊은 논쟁의 씨앗을 뿌린다. 그것이 바로 조선사회 노예제 논쟁이다. 에드워드 와그너는 여기서 조선사회가 노예제다 아니다라는 식의 일반화를 시도하지 않는다. 그냥 1663년 서울의 북쪽 변두리 한 지역의 호적을 근거로 노비가 75%였다고 말할 뿐이다. 그리고 그 소유권 제도가 아주 강력하며 늘어나는 중이라고 말한다. 실제로 종모법從母法(모친이 노비이면 자녀도 노비가 되는 제도)의 흔적이 호적에서 보인다. 이런 언급은 조선을 노예제 사회slave society라고 말하는 것보다 더 무섭다. 그리고 에드워드 와그너의 첫번째이자 가장 중요한 제자이며 미국 학국학계에서 가장 중요한 인물이었던 제임스 팔레James Bernard Palais는 조선 시대가 노예 사회라고 주장했고, 이는 그를 오리엔탈리스트로까지 몰아붙이는 근거로 쓰였으며, 식민사관의 옹호자이자 한국사회 정체론자라고 비난을 쏟아냈다. 연구대상인 한국에 애정이 없다면서. 한국 사회가 봉건 사회 이전의 고대적인 노예제라는 것을 심정적으로 동의할 수 없는 한국인 학자들은 와그너-팔레를 비난하고 외면하면서 온갖 논의를 등장시켰다. 그중 가장 대표적인 것이 노예와 노비는 다르고 외거노비는 노예가 아니며 사실상 노비도 아니라는 주장까지 등장했다. 그러나 팔레의 주장은 고대건 중세건 언제든 인구의 30%이상이 노예인, 노예가 생산을 담당하는 사회는 언제든 존재할 수 있다는 것이다. 팔레가 외거노비와 솔거노비의 차이를 부인한 것도 아니었다. 그는 남북전쟁 이전의 미국남부가 노예제 사회라고 말했으며, 한국의 학자들이 한국사회발전론이나 자본주의 맹아론 또는 내재적 발전론에 사로잡혀, 고대노예제로 시작하는 5단계 발전설에 매여있다고 비판했다. 그래서 『노비·농노·노예』같은 책도 나오고 그랬다. 그러나 또 한편 생각해 보면, 제임스 팔레가 독재정권을 지지하지도 않고, 진보적 민족주의자들도 비판하는 바람에 한국에 친구가 없어서 늘 외롭고, 비판의 대상이 되기도 했지만. 그에게 오리엔탈리스트라는 비난이 쏟아진 시기는 그가 워싱턴대학을 은퇴하고, 국내 모 대학이 의욕적으로 투자해서 키우던 무슨무슨 ‘원’의 원장으로 초빙받아 왔던 때이기도 하다. 그는 결국 뜻을 펼치지도 못하고 오래 머물지도 못하고 돌아갔는데. 과연 조선이 노예제라는 주장이 문제였던 걸까. 아니면 그 자리가 문제였던 걸까. 나는 줄곧 의심했다. 그럴때 외국의 한국학자에게 중요한 자리를 맡기는 걸 사대주의라고 비판하기도 했고. 노비가 매매, 상속, 증여의 대상이 되는 재산인데. 노예와 다르다고 말하면 어떤 자존심이 생기는지 나는 도시 모르겠다. 고대 로마의 노예는 심지어 주인의 아들의 가정교사거나 철학자이기도 했다. 고대사회의 노예는 전쟁 포로였고, 빚 때문에 노예가 되면 자식도 노예가 되지는 않았다. 여튼 고대 노예제도 생각보다 복잡하고 또 그렇게 잔인하지 않은 측면도 꽤 있다. 스파르타나 로마 같은 미드만 보고 판단하면 안된다. 그리고 무엇이 노예인지 아닌지 판단하는 기준은 소유권 부분이다. 이 점만은 부인할 길이 없다. 이건 아리스토텔레스의 정의이기도 하고. 그런데 한국인의 노예에 대한 인식은 마르크스주의 5단계론과 채찍과 쇠사슬로 얽힌 미국 남부의 흑인 노예제와 뒤섞여서 도저히 감정적으로 수용할 수 없는 논의였던 셈이다. 채찍과 쇠사슬의 미국 남부 노예제는 바베이도스로 간 영국의 식민자들이 만들어낸 시스템을 아메리카에 이식한 거라고도 하던데. 여기에 뉴라이트가 뛰어들어서 조선 노예제론에 합류하는 바람에 논의는 아예 산으로 간 정치논쟁이 되어버렸다. 그냥 조선 사회는 노예가 많은, 아주 많은 사회였다. 아주, 아주 많아서, 노예에 의존하는. 때론 노예가 노예를 소유하도 하는. 와그너를 아직도 외면하는 이유 중 하나가 이 논문을 외면할 수 없기 때문일 것이다.

이훈상의 보론 「에드워드 와그너의 조선시대 연구와 이를 둘러싼 논점들」에 보면 에드워드 와그너의 연구 조금 넓게보아 서구에서 한국학을 하는 연구들이 한국에서 외면되는 현실을 안타까워하면서, 몇 가지 원인을 적고 있다. 언어문제, 한미관계, 정치적 소신, 자국입장을 대변한다는 외국인 연구자에 대한 선입견, 한국의 역사는 한국 사람만이 파악하고 기술할 수 있다는 본질주의적 태도.(475-476) 이런 것들은 비교적 쉽게 발견되며, 논의가 가능한 것이기도 하다. 그러나 여기에 깔린 훨씬 더 큰 근본적인 문제가 하나 있다. 와그너는 중국, 일본과 구분되는 한국의 특성에 주목한 반면, 한국학계의 내재적 발전론은 서양의 발전단계에 한국사를 종속시킴으로써 결과적으로 한국사의 실종을 가져왔다고 이훈상은 비판한다.(450) 해방 이후 한국의 역사학계는 민족 자존심의 회복과 구성원의 평등을 주요 과제로 설정하여 입증하는 데 주력해 왔고, 이 과정에서 자생적 근대화론이나 내재적 발전론이 나타났다. 이는 시대의 요구에 부응하면서 한국의 근대를 완성하려고 고민한 결과다. 그러나 이 가설은 서구의 발전 유형을 보편적 모델로 상정하면서 조선시대에서도 그러한 징표를 찾아서 재현하려 했다는 특성을 가진다. 그렇기에 한국 학계의 근대성 찾기 작업은 사실상 서구를 이상적인 것으로 상정하면서 한국사에서 이를 확인하려는 옥시덴탈리즘의 구체적 표현으로 나타나게 된다. 그 결과 한국사는 오히려 서구적 근대성 논의에 종속되게 된다. 서구의 한국사 연구자들은 서구의 발전유형대신 한국의 경험 그 자체를 추적하고 있다.(476) 한국의 한국사 연구자들은 서구의 한국사 연구자들이 한국의 특이성을 찾아가는 과정을 오리엔탈리즘이나 식민사관의 연장인 정체론으로 받아들인다. 매우 감정적으로 반응한다. 그런 경우를 꽤나 여럿 보았다. 서구의 한국사 연구자들은 내재적 발전론을 마르크스주의라고 비판한다. 5단계론에 집착한다는 의미지만, 그게 또 한국에서는 빨간색 낙인 역할을 하기 때문에 민감하게 반응하게 된다. 본질을 발전사관, 헤겔적 역사철학을 벗어나지 못하고, 보편 경로의 어디쯤에 자신의 위치를 찾는 작업에 골몰한다는 것일 테다. 그러나 이훈상의 말처럼 거꾸로 서양의 발전단계에 한국을 종속시키게 되는 것만은 분명하다. 이것은 탈식민주의자들이 보편의 언어를 선택할 때, 식민자의 언어를 활용할 수밖에 없어서 빠지는 모순의 발현이기도 하다. 그렇다고 고유의 언어를 선택하면, 퇴행의 길을 가게 된다. 이 문제는 깊이 생각해 보아야 한다.

「사회 완충제로서의 과거: 서북지역의 사례 연구The Civil Examination Process as Social Leaven: The Case of the Northern Provinces in the Yi Dynasty」(1975). 이 논문은 한국에서 발표도 했고, Korea Journal에도 실렸다. 에드워드 와그너는 이 연구에서 조선사회의 다양성과 정부체제가 국민 대다수에게 만족스런 생활을 영위하도록 했다고 말하면서 인구의 4분의 1인 서북(황해도, 평안도, 함경도)지역민들에게 고위 관직을 수여하는 데 상당한 차별대우가 있었던 것은 사실이지만, 남부지역민 보다 과거급제율이 높았음을 근거로 서북지역민들이 과거제도서 차별을 받았다거나 서북지역에는 진정한 의미의 ‘양반’이 없었다는 통설을 비판한다.(55) 송준호와 함께한 프젝트의 결과 1650년부터 1673년까지 급제자의 90% 1673년 숙종 이후에는 1명을 뺀 전원의 거주지를 확인할 수 있었다. 그러나 1650년 이전의 거주지는 불완전하며, 15세기의 정보는 없어졌다. 1510년 이후부터는 전체의 50%, 1600년경부터는 75%의 급제자 거주지를 알 수 있다. 1392~1499년까지는 확인된 경우가 단 7명, 1500~1599년까지는 전 인원의 3~4%, 17세기에는 7.5%, 18세기에는 14%, 19세기에는 15.4%, 마지막 30년 고종 연간에는 서북지역 거주자가 22.8%이다.(56) 이를 위해서는 우선 조선시대 500년간 서북3도의 인구를 보면 15~16세기에는 전체 인구의 3분의 1, 17세기에는 인구의 5분의 1, 18세기에는 다시 3분의 1, 19세기에는 남부의 인구증가로 4분의 1에 이르게 된다. 조선 말기 서북 3도의 주민으로 과거 급제자의 비율은 인구 비율과 같아졌고, 전체 급제장의 절반이 한양과 경기도 인근에 거주하는 점을 볼 때, 다른 어떤 지역보다 급제율이 높다. 과거에서 서북지역 거주민의 급제율이 증가하고 있다.(57) 이중 황해도가 가장 낮고, 평안도가 전체의 70%, 가장 많은 급제자를 배출한 곳은 정주定州로 총 282명, 평안도 전체의 27%이며, 서북지역의 18.9%이다.(58-59) 정주에서 연안 김씨 51명, 백천 조씨 29명, 전주 이씨 27명, 수원 백씨 25명, 남양 홍씨 20명, 해주 노씨 18명 등으로 6개 씨족이 170명을 배출했고, 다른 지역도 1~2개 씨족에 집중되고 있다.(60) 서북 지역 급제자 대부분은 남부 지역에 거주하는 씨족 내 주요 종족에서도 문과급제자와 관리를 배출했으나, 예외 적으로 전주 김씨는 급제자 20명이 모두 서북지역이며, 그밖의 씨족도 서북에 집중된 경우가 있었다. 선조가 일찍이 조선 건국 이전부터 서북으로 이주하여 남부와 서북 양쪽에서 중요한 종족 집단을 확립한 씨족과 남부 지역의 씨족인데 한반도 북부의 주요한 지파로 자리 잡은 사례가 있다. 본관이 서북인 사례도 있다. 그러나 남부지역에 거주하면서 본관이 북쪽인 사례는 없다. 다만 황해도 기원인 경우는 많다.(61-63) 한 씨족의 3명 이내의 소수 급제장니 경우도 사마방목이나 무과방목, 읍지 등을 보면 지역 기반이 넓음을 알 수 있다.(63) 남쪽에서 북쪽으로의 이준주는 여러 차례에 걸쳐 일어났으되 급제자들은 15세기에 조직적으로 삼남지방에서 서북지방으로 사민시킨 사람들의 후예로 보인다. 즉 평민출신으로 보인다.(63-64) 조선의 사회계급 형성과 위계화에 관한 가성을 세우는 데, 서북지역 사회의 구성원들도 고려애햐 하며, 서북지역 거주민에게 관직을 부여하는 차별대우도 검토해야 한다. 정주에 오산학교가 세워진 것은 연이 아니다. 마지막으로 조선왕조의 장기 지속성은 단지 소수 특권층에 대해서만이 아니라 그 인구의 모든 주요 구성원들의 생활에서 물질적으로 심리적으로 확실하게 만족시킨 조선왕조의 능력에 기인한다.(65)

짧은 글이지만 또 하나의 통설에 도전한다. 자극적이지 않은 방식으로. 서북지방에 대한 차별론, 서북 지방에는 양반이 없었다는 통설. 그래서 그 반발로 홍경래의 난이 일어났고. 먼저 서구문물을 받아들였고, 기독교가 급속히 확산되었고. 19세기 중국 사신들의 이동경로를 통해 전파된 콜레라 유행 등의 사례를 보면, 서북지방은 마치 버려진 땅 같다. 서북지방은 반역의 땅으로 인식되기도 했고, 이런 인식은 남북이 분단되어 왕래할 수 없게된 후 더 강화된 느낌도 있다. 그러나 와그너는 서북지방의 급제자 수가 삼남지방보다 많았다고 말한다. 인구비례로 볼 때 계속해서 증가해 왔다는 것이다. 그러나 이들에게 주요 관직을 배분하지는 않았다. 과거 급제의 홍패를 나누어주고, 그들에게 급제자로서의 특권을 부여했다는 것이다. 이런 과정을 통해 평안도의 지배 엘리트 즉 양반들에게 심리적인 만족감을 부여하고, 지배 계급의 일원으로 인정했다는 것. 일종의 완충에 성공했다는 것이다. 다만 와그너는 이 연구에서 홍경래의 난을 전후한 변화에 대해서는 언급하지 않는다. 서북지방은 얼마나 차별받았는가는 실로 중요한 문제다. 이런 논의들은 오늘날 상식이 되었다. 그리고 이 연구는 두 사람의 한국계 미국인 한국학자에 의해서도 본격적으로 계승된다. 한 사람은 유펜의 유진 Y. 박 다른 한 사람은 선주 김이다. 유진 Y. 박은 「무과방목」에 대한 분석을 통해 조선 후기 무과급제자의 급등과정에 대해 분석한다. 군대를 모집하는 수단인 동시에 불만세력으로 전환될 수 있는 엘리트의 위무 과정이기도 하다. 그리고 이 과정에서 서북지방 출신의 무과 급제자에 대한 분석도 한다. 특히 홍경래의 난(1811년) 이후 평안도 무과급제자가 급감하면서, 문과로 전환하는 모습도 보여준다. 그의 박사학위 논문을 출간한 Between Dreams and Reality: The Military Examination in Late Chosŏn Korea, 1600~1984가 『조선 무인의 역사』라는 다소 야릇한 이름으로 최근에 번역되었다. 한편 하버드의 김선주의 홍경래의 난 연구는 Marginality and Subversion in Korea: The Hong Kyongnae Rebellion of 1812라는 제목으로 출간되어 있다. 빨리 번역을 원한다. 김선주는 그동안 서북지방에 중앙 정치무대에서는 차별받았지만 지역 엘리트로 확고하게 자리잡은 양반이 있었으며, 이를 주변화한 양반이라고 부른다. 주변화된 엘리트들이 홍경래의 난을 일으키고 주도했고, 또 이를 진압한 것도 주변화된 엘리트들이었다고 말한다.

「조선시대의 지방관The Country Magistrate in Yi Korea: A Silhouette」(1975). 이 논문은 미출간된 발표문이다. 그는 먼저 지방관에 대한 그동안의 가정을 나열한다. 지방관은 자신이 거주하는 고을에는 임명되지 않았으나 거주지에 가까운 고을에 임명되었고, 조선 후기로 갈수록 재임기간이 짧아지며, 기로 갈수록 무과급제자가 임명되었고, 지방관은 실패했다는 것.(75) 그는 「邑誌」의 「先生案」이라는 명부를 검토한다. 조선 사람들을 이런 걸 정말 좋아하는 모양이다. 경주 부윤, 창원 부사, 고성 부사, 남원 부사, 운봉 현감, 자여역 찰방, 오수역 찰방 등 7개를 검토하고 인상을 정리한다. 지방관으로 다스리게 될 지역에서 너무 멀리 떨어지지 않은 지역에 거주하는 이를 지방관에 채우는 것이 바람직하다고 여겼으나 지방관의 직책을 맡기를 원하는 압력이 컸고, 의자 뺏기 놀음은 생각보다 적어 재임 기간은 생각보다 길었다. 무과 출신에게 수여하는 경향 보다, 한양에 기반을 둔 종족 중심으로 선회했고, 문과 출신에게 찰방을 보임하기도 했다. 지방관의 실패가 조선왕조의 실패를 가져왔다고 보기 어렵다.(86) 이 논문은 번역자 이훈상이 지적하는 대로 사례의 수 부족과 각읍에 어느 지역 출신관리를 파견할 지 원래 규정해 왔음을 간과하고 있다고, 평가되지만, 지방관의 실패가 왕조실패를 가져온 것은 아니라는 지적은 주목할 가치가 있다. 그리고 지역 변화보다 한양집중이 더 큰 문제라는 지적도 그렇고.

「정치사적 입장에서 본 조선시대 사회의 성격」(1980). 송준호의 번역으로 『歷史學報』에 실렸던 글로 와그너의 Literati Purges: Political Conflict in Early Yi Korea (1974)를 요약해서 번역한 것이다. 이 책은 와그너의 1959년 박사학위 논문 The Literati Purges: Case Studies in the Factionalism of the Early Yi Dynasty을 수정해서 출간한 것이다. 이 논문의 골격은 1959년대 일본과 한국에서의 연구결과임을 감안하고 읽어야 한다. 그래서 더 놀랍다. 먼저 무오사화. 와그너는 성종 집권기 25년간을 격동기로 보고, 행정부에 주어진 집행권이 그 의의의 대부분을 상실하고 집행권을 대신해 일종의 위원회를 통해 운영되는 정부의 형태가 생겨났고, 삼사의 발언권이 우세를 차지하게 되는데, 여기에는 국왕 성종의 승인이 있었고, 그는 어린 나이에 왕위를 계승하였고, 관리를 공평하게 다루었으며, 유교적이고, 자신의 행동이나 권한행사가 구속되어도 문제삼지 않았다고 평가한다. 국왕이 왕권을 축소하는 유보적 견해를 가지고 있었고, 그 때문에 생긴 권력의 공간에서 삼사가 간쟁권을 확대 행사했다. 연산군 4년(1498)의 무오사화는 20년간의 격돌이 밎어낸 최초의 사건이다.(90-92) 임사홍과 유자광이 쫓겨난 성종9년의 무술옥사(1478)는 성종이 대간의 편을 들었기 때문에 발생했다.(93-94) 무오사화와 갑자사화가 일어나기 몇 년전 삼사가 특히 역점을 두어 공격하려던 대상은 대신과 국왕이었다.(96) 무오사화가 발생하기 전 3년 간 삼사는 상대를 가리지 않고, 닥치는 대로 공격하고, 욕설을 퍼부으며 자기의 입장만을 고집했기에 정치상황은 심각한 소란에 빠졌다.(102) 따라서 무오사화는 본질적으로 정치과정에서 삼사의 역할이 커지는 것에 대한 일종의 재제조치였다. 삼사는 국왕의 통치권, 대신의 직무상 권한과 권위, 사생활의 자유, 대신들 개인의 직위 등을 위태롭게 했다.(105) 그리고 삼사의 월권에 대한 불충분한 상징으로 김종직 일파를 공격하여 제거했다.(107) 다음 갑자사화. 갑자사화는 삼사의 간쟁권 남용을 정면으로 겨냥한 숙청이다.(110) 갑자사화 전 기간 동안 연산군의 주된 관심사는 국왕으로부터의 권위 확보 제, 왕권의 정당한 행사를 억제하고 방해하는 삼사의 간쟁 활동 방식이었다.(113) 연산군은 국왕의 위신은 불가침의 것이요 그의 권한은 제한 없는 것이라 생각했으며, 이것이 사회질서의 기반이라 믿었다.(115) 그는 육조와 의정부를 거쳐 국왕에 집중되는 체제를 구축하고 간쟁 제도를 혁파했다.(116) 연산군은 당시의 정치적 병폐를 놀랍게 통찰했으나, 그의 방법은 옹졸한 압제와 혹독한 잔인성을 수반하여 의도가 흐려졌고, 실패했다. 그리고 그 결과 그가 없애려 한 바로 그것이 숭앙의 대상이 되었다.(118) 기묘사화. 중종반정은 연산군을 측근에서 보필한 고관들이 발의했기에, 반정세력은 처음부터 이해가 서로 다르고 상호 불신과 증오를 품을 만한 이유가 있었다. 집권세력은 반정참여자, 반정불참자, 돌아온 희생자로 구성되어 있었다.(119) 중종은 불안정한 기반을 보완하기 위해 노력했고, 연산군의 실정으로 그의 치하에서 증오의 대상이 된 일은 숭앙의 대상이 되어 있었다. 사화의 희생자들이 지키려던 원리는 거룩한 것으로 승화되어 있었고, 신유학은 인간의 개인적, 정치적 행동으로 수용되었고, 삼사의 간쟁 활동에 대한 관용도가 높아졌다.(120) 사화에 대한 지금까지의 여러가지 설명 중 공통적인 것은 기묘인들이 하나의 배타적인 붕당을 만들었기 때문이라는 것이다. 붕당이 그들의 죄목이었다.(124-125) 성종 후 삼사의 역할의 확대에 의해 위계질서의 붕괴현상이 정부 기구내에서 발생했다.(125) 개인행동이나 정치행위에 대한 신유학의 가르침이 사람들의 사적, 공적 생활의 올바른 방향을 규정하는 유일한 이념체계이자 지침으로 확립되어 갔다.(126) 신유학은 누구에게나 실천하기 어려운 것으로 정치무기로서는 결정적 위력을 가지고 있었다. 이것이 소장층과 기성층의 충돌을 격화시켰다.(126) 붕당은 조선사회에서는 국가에 대한 공공연한 반역행위였을 것이다. 조선사회의 ‘공’ 또는 ‘공공’이란 기존 질서를 지지짛지하기 위해 노력하는 것이고, 공공복리는 왕실의 존속과 불가분의 관계에 있다.(127) 조광조 일파를 몰아낸 이들은 그들이 그릇된 이념 아래 인도되었으며 그 일파가 제시한 개혁안의 대부분이 국가에 유해고 혼란을 초래하는 위협이라 보았다. 개혁안은 과격했고, 반대는 극단적이었다.(128) 사화의 단계들은 삼사의 역할이 커지는 상황을 정당하게 받아들이는 정부 쪽의 허용도가 높아지는 과정을 반영하고 있다.(129) 갑자사화시기가 되자 간쟁의 개념을 억압할 수 없어 오직 술책을 통해 조종할 수 있게 되었다. 그들을 패배시킨 것은 삼사였고, 삼사는 정치적 변혁에 이용되는 최고기관으로 확립되었으며, 삼사는 제도로서 절정의 단계에 도달한 그 시기에 타락했고, 소수 권력 엘리트집단의 이익만을 돕기 시작한 순간부터 심판자로서의 역할을 포기하고 권력의 도구가 되었다. 김안로의 집권과 명종 즉위년(1545)의 을사사화도 삼사를 조종해서 공격하는 방식이었다.(130-131) 무오사화에서 기묘사화에 이르는 기간은 조선 당쟁사의 서막이라기 보다 주요 도의 발전기로 보아야 한다. 그리고 왕조의 영속이라는 궁극적인 목적을 달성하기 위해 고도로 발달된 간쟁제도는 크게 기여했다.(131-132)

「중종 14년의 현량과: 조선전기 정치사에서의 위상The Recommendation Examination of 1519: Its Place in Early Yi Dynasty Korea」(1960). 『朝鮮學報』에 실린 글이다. 대부분의 내용은 앞의 글과 중복된다. 와그너는 요즘 같았으면 자기표절의 혐의를 피하기 어려웠을 것 같다. 와그너는 중종 10년에 있었던 김정과 박상의 과실 치죄하는 과정에서 참신한 접근방식을 젯제시했는데, 그들의 처벌을 주장하는 과정에서 대간이 저지른 잘못, 간쟁의 자유라는 원칙을 각별히 열렬하게 수호해야 할 그 대간이 원칙을 파괴하도록 압박했다고 비판한 지점에 주목한다.(149) 그리고 일련의 논쟁의 결과 국왕은 대간들 스스로가 조정의 분열을 일으키는 세력이라고 생각했지만, 바뀌어 새로 임명된 대간들은 정의로운 간쟁의 기준이 실추된 것을 회복시키는 데 염증을 내지 않았다.(155) 현량과 즉 천거과 논쟁은 경학 중시해야 한다는 주장에서 출발한다.(157) 결국 28명의 현량과 급제자 중 몇몇을 제외하고는 주목받을 만한 사람은 없지만, 현량과 시행 후 사화발발까지 7개월간 급제자 28명의 반수가 대간이나 홍문관에 임명되어, 실로 조광조 일파는 엄청난 세력을 형성했다.(169) 그리고 앞의 글대로 사화는 일어나고, 완전히 물갈이된 대간들은 조광조의 처형과 아울러 동료 35명의의 처리까지 요구한다. 조광조는 죽었으되 삼사는 조선의 정치변화를 주도하는 기관이 된다.(177) 붕당이 원인으로 지목되지만 궁극적인 열쇠는 조광조 일파가 공신을 공격했기 때문이다.(178) 조광조와 기묘인들은 자신들의 탁월한 영향력으로 조정의 다른 권력집단들을 위협했기에 숙청당한 것이다.(180) 그리고 사화를 통한 대간의 성장을 통해 정당한 절차라는 개념의 원초적 형태가 생겨났다.(181)

솔직하게 말해서 이 논문들을 처음 읽었을 때, 드는 첫번째 생각은 뭐가 그리 기여한 점일까 였다. 그러다 역자의 보론을 읽다가 문득 예전에 배운 훈구파와 사림파의 대결구도가 생겨났다. 앞의 서북지역에 대한 문제도 그렇고, 훈구파와 사림파 대결구도도 그렇고, 한국 학계에서는 갈등을 지나치게 세력간의 갈등으로 보려는 경향이 있다. 그리고는 곧잘 지역과 계급적 요소를 집어 넣는다. 대농장 소유, 소농, 자작농 등등. 반면 와그너는 지배엘리트는 상대적으로 동질적이고 균질하다고 보기 때문에 이를 제도의 발전으로 해석한다. 집행권이 위원회 정부로 변화했다는 설명이나, 삼사라는 제도가 정점에 이른 후 도구화되었다거나 신유학이야말로 최고의 정치적 무기라는 지적이 그러하다. 이것은 실로 와그너가 당쟁을 보는 관점에 근거한다. 몇년간 상을 치르느냐, 누가 상복을 입느냐 따위의 당사자들에게는 목숨을 걸 만큼 중요하지만, 외부에서 보기에는 너무나 사소한 이런 논점은 실제 싸우는 양쪽이 너무나 동질적이면서 권력 확대라는 동일한 목적을 가지고 투쟁하기 때무에 가능하며 또 그만큼 격렬하다는 것이다. 그러면서 반복해서 이야기하는 신유학이 공적 사적 판단과 행동을 규준하는 이념체계가 되었다는 와그너의 주장은 마르티나 도이힐러의 『한국 사회의 유교적 변환(한국의 유교화 과정)』의 핵심 모티브이기도 하다. 이렇게 큰 영향을 미친 건가. 그와 동시에 이 논문들을 읽으면서 가장 이해가 안되었던 것은 이 글과 다음 논문이 와그너의 학위 논문 전체 그 이상이라는 역자의 말이었다. 박사학위 논문이 이토록 간단할 수 있는 건가? 1950년대는 그 어떤 황금시대였나? Literari Purges李朝士禍를 구해서 펼쳐보고 비로소 이해할 수 있었다. 모두 번역한다 해도 본문 100여쪽 남짓의 소책자 분량에 불과한 그 논문의 목차는 Preface, Introduction, Ch. I The Setting, Ch. II The Purge of 1498, Ch. III The Purge of 1504, Ch. IV The Purge of 1519, Ch. V The Summing Up 등이다. 나머지 절반은 관직명, 실록출처, 주석, 용어집 등. 지금까지의 논문들에서 보여준 에드워드 와그너라는 인물의 어떤 성격의 단면이 펼쳐지는 느낌이었다. 철저하게 자료 조사에 근거하고, 사실에 입각해서 최대한 간결하게 서술하면서, 어떤 과장도 과잉해석도 하지 않는다. 엄격한 완벽주의자라고 말하기에는 너무나 단순한 그 단순함 속에 차곡차곡 쟁여진 사실들의 묵직한 힘. 이런 사람의 겸손한 말과 글에는 실로 무서운 힘이 있다.

나는 기본적으로 전통이라는 개념에 회의적이다. 전통이라는 이름을 모두 싫어한다기 보다, 전통이라는 이름으로 치켜세우려는 것들을 싫어한다. 오늘날 전통이라고 부르는 것은 실제로는 대부분 그것도 최근에 만들어진 것들이다. 예를 들면 빨간 김치를 먹은지 얼마되지 않는다. 상당수의 음식문화가 근대의 산물이다. 대표적인 것이 요즘 값이 널뛰듯하는 냉면. 한식이라는 것이 대표적인 신화다. 단군신화라는 것도 만들어진지 채 1세기를 넘지 못한다. 전통이라는 이름으로 부르는 것중에 실체가 있는 건 실제로는 한글 뿐이고. 이 한글이야말로 가장 신화가된 유산이다. 한글이 소통수단으로서 유의미해진 것은 아무리 빨리 잡아도 독립신문 부터고, 실제로는 해방이후부터다. 민족-국민이나 언어, 문화 등은 실로 특정한 시기를 거쳐서 역사적으로 형성되는 것들이다. 그렇기 때문에 그런 것들을 구성요소로 하는 전통 개념에는 동의할 생각이 없다. 그러나 갈수록 당대의 현실과 흡사한 모습을 보이는 전통 한국 즉 조선의 모습을 어떻게 평가해야 할 것인가에 대해 의구심을 가지게 된다. 전통이라고 부르든 그 무엇이라고 부르든 내려오는 것이 있을지도 모르겠다. 만일 여기에 전통이라는 것이 있다면, 그것은 근대와의 대립으로서의 전통이 아니고, 근대에도 불구하고 영속되는 전통이며, 그것은 일종의 ‘아비투스’로서의 전통이 아닐까 생각하게 된다.

「신유학파의 사회적 배경Social Background of Early Yi Dynasty Neo-Confucianists」(1982). 원발표제목은 Kinship and Power of Yi Korea: A Critique of the Sarim Theory이다. 이 논문에서도 역시 와그너 한국 학계의 통설을 비판하면서 시작한다. 조선에는 관학파, 훈구파라는 세력이 있었고, 사림파, 사림세력이라부르는 학자 관료 집단이 있어서 이들이 사화를 거쳐서 16세기가 끝날 무렵 즉 선조 무렵 조선왕조의 정치를 지배하게 되었다는 것.(185) 와그너는 사림파, 사림세력, 신진사륭류와 같은 용어들이 애매하고 광범위하게 쓰이고 있으며, 연구가 된 것인지 의심스럽고, 기본적인 문제가 해명되어야 한다고 시작한다.(185) 사림이란 말이 어떻게 쓰이기 시작했으며, 왜 사림이라는 말이 쓰이기 시작했으며, 사림은 누구인가에 대한 해명이 필요하다고 한다.(186) 사림이라는 말을 맨처음 쓴 사람은 이병도로 훈구파, 절의파, 청담파, 사림파의 네 당파로 분류를 시작하고, 신석호도 이를 신구대립이라고 한 바 있다. 통상 사림은 야은 길재의 문하로 성종 대에서 중종 대에 뚜렷하게 등장한다고 한다.(187) 1494년 성종 장례식에서 불교식 수륙제를 실시하려던 것을 규탄하다 처벌 받은 24명 중 일부는 무오, 갑자, 기묘사화에서 처벌을 받고 일부는 죽었다. 그러나 그중에는 성종 초기 삼사를 압제하려던 인물도 중종반정의 공신들도 기묘사화에서 조광조 숙청에 압장선 이들도 있었다. 성리학이라는 이념 외에 출신, 지역, 사회·경제적 가정 배경으로 분류할 수 없다.(188-189) 1498년의 무오사화는 간쟁권 남용을 겨냥하고 일으킨 박해사건으로 이 사건에서 김종직의 문도 18명은 처벌되지만, 김일손의 문도 12명은 처벌되지 않았다.(190) 현량과 28명의 배경을 보면 19명이 한양 거주자이며, 1~16위 까지 중 15명이 한양 거주자이다. 2~3명은 한미한 집안 출신이라고 할 수 있으나 그 대부분은 한양에 확고한 기반을 가진 양반가문 출신이거나 그러한 가문과 밀접한 관계를 맺고 있는 집안 출신이다. 당시 지배층을 대표하는 사람이다. 기묘인들도 본질적으로 한양에 기반을 둔 양반가문 출신이다. 이들은 출신 지역으로보든 사회적 배경으로 보든 당시 중앙 관계의 다른 집단과 구별할 수 있는 사람들은 아니다.(192-194) 이들의 특징이 있다면 신유학의 신봉자, 성리학적 정치 원칙과 논리 규범에 대한 그들의 사명감이 아주 극단적이라고 할 만큼 철저했다는 사실에 있다.(194) 와그너는 이상백을 인용하면서 발전시켜 사림이란 한양과 중앙 정계에 기반을 둔 세력으로 한양을 중심으로 한양과 왕래가 용이한 경기, 강원도 서변, 충청도 등지에서 여러 세대를 계속해 뿌리를 펼쳐 간 세력이라 규정한다. 조선 초기에 사림의 일부인 과거를 거쳐 중앙 정계에 등장한 지방 사림, 특히 영남 사림이 일시적으로 신유학이라는 이념을 받들고 전파하는 데 주도적이었지만, 중앙 정부 내에서 그들의 지위는 한양 양반관료의 협조와 지시로만 유지될 수 있었다. 지방 사리은 한양과 그 인근에서 수대에 깊이 뿌리 내린 세력에 곧 압도당하고 말았다. 사림이란 사상운동의 성격을 기술하는데는 유용할 수 있을지 모르지만, 조선 지배층의 구성적인 측면을 설명하려면 그것은 거의 무의미한 일이다. 성리학이 조선왕조의 이념체계로 확립된 후 사림, 사대부, 양반을 같은 뜻으로 쓰이게 된다.(194-195) 변한 것은 정치이데올로였다. 1567년 명종 통치 말기에 신유학 이데올로기가 지배계급 모든 구성원들이 공유하는 신념이 되었다.(197) 1979년 서울에서 영인된 『문화유씨가정보文化柳氏嘉靖譜』는 1565년(명종 20)에 간행되었다. 여기 나타난 문과 급제자의 경우, 사림림 집단이 하나의 강력한 정치세력으로 등장한 성종에서 중종 연간의 75년을 대상로 같은 기간 중 배출된 문과 급제자 중 70%에 해당하는 1,120명(그중 문화 유씨 47명)이며, 이들중 3년마다 치르는 정기시험 급한 비율은 66%이고 특별시험에 급제한 사람은 74%이다. 이 족보에 등장하는 사람들은 문화 유씨와 결혼관계를 통해서 문화유씨와 연결되어 있다. 여기에 직접 등장하지 않는 혼인관계를 맺은 삼촌, 아아들, 딸과 또 다른 가까운 친척이 없다고 할 수 있을까? 현량과 급제자 28명중 26명의 이름이 나오며, 기묘사화 최초의 피해자 8명중 7명이 나온다. 조광조 일파 35명중 30명이 나온다. 이런 사실들은 조선전기의 지배엘리트들이 오늘날 한국사학자들이 생각하는 것보다 훨씬 더 동질적임을 보여준다. 조선전기로부터의 지배계급을 하나의 일체적이고 지속적인 존재로 다루는 것이 연구성과를 기대할 수 있는 방법이라고 생각한다.(199)

1959년의 학위 논문 발표와 그 논문의 출간은 아직 에드워드 와그너-송준호 프로젝트의 결과물이 본격적으로 산출되기 전이었다. 문과급제자 명단을 전산화하고, 『문화유씨가정보』에 나오는 명단을 전산화하니 놀라운 일치도가 발견된다. 현량과 급제자들의 실제 출신 분석이나 다른 사화주도자 및 사화희생자들의 출신분석도 모두 이 문과방목의 전산화를 통해서 비로소 가능해졌다. 참고의 준거로 삼을 수 있는 데이터베이스가 생긴 셈이다. 그리고 그 분석 결과는 놀랍다. 70%에서 90% 혹은 그 이상이 한 덩어리다. 다 끼리끼리 결혼하고, 교류하고, 함께하던 그런 사이다. 물론 그 중에서 또 유별나게 다른 길을 가는 사람이 없지는 않겠으나, 그게 핵심일수 없다. 핵심은 놀랍게 동질적인 집단이라는 점이다. 수륙제에 반대했던 이들이 한편은 사화에 희생되고, 다른 한편은 사화를 일으키고 주도하고 그 결과를 향유한다. 사는 곳도 그저 한양을 중심으로 한 그 주변이다. 지방에서 올라오는 사람들이 없는 것은 아니지만, 곧 한양에 압도되고 만다. 사실 이 논문은 별반 해설이 필요치 않고, 그냥 읽어보면 된다. 와그너는 어떤 의미에서 자신이 박사학위 논문에서 세운 가설을 수량적으로 입증한 셈이 되었다. 그의 주장을 이만큼 뒷받침하는 글은 드물다.

『역사 자료로서의 한국 족보The Korean Chokpo as a Historical Source』(1971). 와그너는 조선 인구 약 10%에 못미치는 씨족을 양반이라고 보지만, 족보에 포함되지 않은 양반가문 구성원이 약 20% 정도이거나 그 이상이라고 본다. 그 이유로 씨족의 규모가 커지고 문중들이 전국으로 확산되는 것, 주요한 씨족 거주지로부터의 이주 특히 전란으로 인한 확산과 남부 및 서북으로의 이주, 첩과의 사이에서 태어난 자식들이 그렇다.(204-205) 분파가 많을 수록 족보가 포괄하는 있는 것도 마찬가지다. 분파의 구성원수는 정치적 성공에 비례한다. 즉, 족보란 기본적으로 진짜 행세하는 양반들의 계보를 기록하는 것에 전념하는 것이다.(206) 그러나 많은 소수씨족의 족보도 남아 있다.(206) 족보는 역사가들이 중요하게 사용할 수 있는 자료로 한국사회사와 정치사연구를 위한 기본적인 자료로 사용될 수 있다. 그러나 그런 노력은 개별 씨족에 대한 심도 깊은 연구와 함께 시작되어야 한다.(220) 와그너는 이 글에서 여러 족보를 살펴본 결과 다음과 같은 개략적 추론을 제시한다. 첫째, 과거제도는 상당한 정도로 정실이 작용했다. 그러나 특권을 가진 사람도 능력을 입증해야 했으며, 지속적으로 개방되어 있었다. 둘째, 왕실가문과의 혼인은 분파의 성공을 굳히고 유지하는 데 중요한 요소일 것이다. 셋째, 강화도를 마주보는 내륙 근처로부터 경기도 전역의 북쪽과 강원도의 서쪽 경계 그리고 밑으로는 적어도 충청도 연안의 반에 걸치고 있는 초승달 모양의 양반 거주지역을 상정해야 한다. 넷째 사회계급의 이동 문제는 중국에서 과거급제자 명부를 기초로 평가했던 연구 방식과 마찬가지로 종족을 추적하기 위해 더 이른 시기로 소급하면서 과거 급제자의 친족을 부변과 모변으로 확대하며 혼인관계도 연구의 지표에 포함시켜 재검토해야 한다.(225-226)

와그너의 한국 연구 파트너였던 송준호가 원래는 족보연구자였다. 아마 그래서 둘이 손잡고 이 프로젝트를 시작하지 않았나 생각한다. 오늘날에는 고문서 연구 만큼이나 족보 연구도 많고, 또한 동시에 족보의 위조 문제에 대한 고민도 많다. 와그너는 족보가 기본적으로 매우 정확한 정보를 담고 있다고 보았다. 실제 ‘문과방목’을 비롯한 각종 방목 자료와의 높은 일치율을 보여주었다. 그러나 동시에 족보가 발간 당시의 현재에 대한 분석이라는 점을 잊지 않고 있었다. “족보란 기본적으로 진짜 행세하는 양반들의 계보를 기록하는 것(recording, 이훈상 역자 보론)”이라는 정의에 주목할 필요가 있다. 그래서 족보 연구는 족보 변천에 대한 연구가 되기도 한다.

『조선전기에 출간된 두 족보 『안동권씨성화보』와 『문화유씨가정보』 그리고 여성의 지위Two Early Genealogies and Women’s Status in Early Yi Dynasty Korea』(1984). 한국 여성의 지위는 조선전기에서 조선기로갈수록 현저하게 달라졌다.(227) 1476년(성종 7년)의 『안동권씨성화보安東權氏成化譜』와 1565년(명종 20년)의 『문화유씩씨가정보』 조선전기에 출간된 이 두 족보는 조선후기 족보 편찬을 좌우하는 씨족 종족 구조의 본질 및 범위와 근본적으로 다른 개념에 의해 편찬되어 조선 후기 전형적인 족보들과 구별할 수 있다.(228-229) 『안동권씨성화보』는 딸의 남편 즉 사위를 여부女夫라고 표기한다. 이는 후대의 여女라고만 기하는 것과 비교된다.(230) 두 족보는 출생순서에 따라 아과 딸을 수록했다. 대략 1세기 후 아들을 먼저 수록고 딸을 뒤에 수록하기 시작했다.(230) 두 족보는 남계 자손과 마찬가지로 여계의 자손 즉 외손도 수록된다. 조선전기에는 여성들이 보다 동등하고 중요한 지위를 누누렸다는 것을 입증한다.(231) 『안동권씨성화보』에는 입양사례가 없으며, 『문화유씨가정보』의 양반으로 짐작되는 42,000명의 이름 중 양자는 단 126건이며, 문화 유씨 종족 내 양자는 7건 뿐이다. 양자의 기재방식도 조선전기와 달라, 양자는 생부 아래에만 기록되며, 양부에게는 무후無後라 기록한다.(232-233) 양자제도가 사회에 널리 보급된 관행으로 확립되면서 양자를 소급해 기재하는 경우가 다수 발생했다. 『문화유씨가정보』를 근거로 1520년 전에는 양자를 기록하는 경우가 드물었고, 1565년에도 널리 통용되지 않았다. 중종 대에 해당하는 17대 내의 양자가 4건 나머지는 그 후대에 기록된 것이다. 남계혈통을 지속시키기 위한 수단인 입양관행은 16세기 중반이전까지 부재하다. 이 역시 여성의 지위나 역할이 조선전기와 조선후기가 달랐음을 보여준다.(235) 두 족보는 서자녀를 기재하지 않고 있는데 이 역시 여성의 씨족 구조 내에서의 역할을 보여준다.(235) 조선전기 두 족보에는 양반 부녀자의 재가한 사실이 기록되어 있다. 이 관습은 조선후기에 사라진다. 재가한 여성의 자손에 대한 차별 규정이 『안동권씨성화보』 출간 2년 전 1474년 반포된 『경국대전』에 포함되어 있다. 양반 부녀자의 재가에 대한 냉혹한 태도에도 불구하고, 재가해서 낳은 자녀들이 차별대우를 받았다는 증거도 없고, 이혼도 간헐적으로 있었다고 보여진다. 와그너는 조선 후기의 족보에서 양반 부녀자가 재가한 경우 애초에 다른 딸이 있어서 두 사위가 있는 것처럼 기재한 사실을 발견하기도 했다.(236-238) 최재석은 『문화유씨가정보』에서 친손과 외손이 함께 성을 기록함을 지적하고, 조선후기 족보가 외손만 성을 기록하는 데 비해 본종위주의 사상이 덜함을 말했다. 와그너는는 『안동권씨성화보』가 친손과 외손 모두 성을 기록하지 않는 점을 들어서 조선전기 양반들은 동성자손과 이성자손을 그다지 구별하지 않았다고 말한다. 이런 모든 특징은 조선전기의 여성들이 조선후의 여성보다 더 중심적인 역할을 하는데 수반된 조선 전기의 가치와 관행을 지적해 준다.(239-240)

조선전기의 여성과 조선후기의 여성의 지위가 다르다는 와그너의 주장은 이제 상식이 되었다. 오늘날에는 다양한 사료를 통해서 입증된 이야기들이 대중화된 역사서를 통해 유통되고 있어서 때로는 지나치게 과장된 느낌도 가지게 된다. 특히 이런 주장을 사료가 매우 빈약한 고려시대로 연결시켜갈 때 더 그렇다. 그러나 이런 주장을 하는 글에서 와그너의 이름을 본 기억은 없다. 그 점이 참 아쉽다. 이훈상이 언급한대로. 와그너의 이런 주장을 받아 연구한 마크 피터슨의 책은 『유교사회의 창출』이란 이름으로 번역출간되어 있다. 원제는 Korean Adoption and Inheritance. 그는 모르몬교 선교사로 한국에 온 것이 인연이이 되었으니 참 다양하다. 와그너는 미군정이 인연이었다. 물론 도이힐러에게도 이어진다. 그러나 이 두 족보와 호적연구에 양안연구를 더하고, 재산분할안인「분재기分財記」연구를 통해, 조선전기에서 후기로 넘어가면서 여성의 지위가 변화하는 것을 재지양반과 소농사회라고 설명해 낸 것은 미야지마 히로시다. 특히, ‘분재기’를 통해서 남녀균분상속에서 장남상속으로 변화해가는 과정을 설득력있게 보여준다. 나는 이 두 족보에 대한 이야기를 미야지마 히로시의 『양반 』에서 처음 보았던 것 같다.

「조선왕조의 중인계급에 대한 연구An Inquiry into the Chungin Class in the Yi Dynasty」(1973). 콜럼비아대 미출간발표문. 와그너는 한우근과 조완제의 중인에 대한 정의를 소개하면서, 잡과 급제자의 윤곽을 그려서 중인을 파악하려고 한다. 우선, 『雜科榜目』, 『姓源錄續編』, 『陜川李氏世譜』를 활용한다.(248-249) 이들 자료 중 하나에는(1851년) 중요한 지위에 오르지 못하는 처지에 놓였던 중인들이 이를 시정하기 위한 노력도 기록되어 있다.(251) 반면, 1401년 실록에 잡과 급제자에게 ‘홍패紅牌’를 수여해서는 안된다는 대간의 상소도 있으며, 국왕도 허락했다.(254) 잡과는 급제자 수가 많지 않고, 비교적 엄격하게 지켜졌다. 고종이 직접 권력을 행사한 1874년부터 급제자 인플레가 나타난다. 문과의 급제자 인플레는 숙종 때 부터이고, 특별시험은 세조 때부터니 잡과에 대한 필요성은 한결 같았다고 볼 수 있다.(256-257) 잡과시험에 응시하는 것을 제한하는 법적 규정은 없다.(258) 중인-서얼의 분절은 실재했으며, 통상 중서中庶로 기해 왔으나 이 둘의 결합은 과장되어 있다. 중인이라는 용어가 17세기 말까지 나타나지 않는다. 중인이 올라갈 수 있는 단계에 대해 법적인 제한은 없지만, 실제 모든 중앙 정부의 고위직과 중간직, 하위직에는 잡과 출신을 임명는 것이 금지되었다.(258) 실제 1549년, 1601년, 1633년, 1684년의 단회방목의 급제자는 이미 기술관이 복무하는 관청의 직책에 있거나 기술관 시험을 볼 자격이 주어지는 예비 학교의 생도였고, 하급 또는 중급 정도의 관계를 갖고 있었다. 급제자의 부친은 기관의 직책을 갖고 있거나 관계가 있었으며, 또는 관으로 되었다. 유학幼學도 한량閑良(부친은 관계가 있음, 한 사람은 역관)도 있었다. 급제자 중 압도적인 다수가 그들의 직계가족 중 다른 잡과에 급제한 이들이 있다. 이미 17세기 전반에 잡과에 대한 응시 제한이 고착되었다고 보아야 한다.(260) 혼인 관계 역시 대분 같은 잡과 문중의 내부에서 맺어졌던 것 같다. 잡과 직책은 수도인 한양에 압도적으로 많았다. 이는 『합천이씨세보』에서도 보인다.(260-261) 급제자는 20대 초반이 가장 많고 다음은 19세 이하로 문과 급제자는 물론, 생원이나 진사보다 나이가 적다.(261-262) 잡과 씨족의 구성원들은 철저하게 신분 내혼을 하는 경향이 있으며, 많은 수가 문과 급제와 문반 관리 출자수가 두드러진 씨족과 관계가 있음을 내세운다. 핵심 잡과 종족들이 잡과를 좌우한 정도는 주요 양반 씨족들이 문과를 좌우한 정도보다 더 컸다. 잡과 종족은 조선왕조가 건국되고 한참 지난 후에 발전했던 것으로 보이며, 시조가 그다지 중요하지 않고 아주 뜻밖의 인물이다.(262-264) 잡과 종족의 기원으로 하나는 이미 확립된 양반 씨족들의 서자로부터 발전한 것고, 다른 하나는 고려에서 조선으로 왕조가 교체되는 과정에서 지역에 기반을 둔 씨족 출신이 잡과 급제자를 배출하는 종족으로 점진적으로 변한 것이다.(265-266) 와그너는 중인의 지위가 매력적이지 않다는 견해에 반하여 잡과 종족 출신은 잡과 시험에 급제했듯 못 했든 어느 누구나 정부의 직책에 거의 임명된 것으로 보인다고 말한다. 게다가 중인이 성공하는 데 중요한 요소가 잡과와 기술관 직책의 제도화 과정이 완성되기도 전에 이미 근본적으로 기능장애를 일킨 것이 아닌가 추측한다. 와그너는 잡과제도와 중인계급이 남긴 중요한 유산이 가문의 전통계승으로 이루진다는 주장에 의문을 품고 있다. 업무의 능적 필요가 무엇이든 앞으로 나아가려는 적극적인 마음 자세, 배움의 전통, 타오르는 욕망이 존재했음이 틀림없다.(266-267)

와그너는 이 글에서 다시 한 번 통설에 도전한다. 잡과, 중인, 기술관료가 훗날 근대화의 맹아가 될 수도 있었다는 주장. 구한말에 활동했던 역관 오경석이나 중인 유대치에게 마치 메이지 유신의 지사같은 활약을 기대하는 일종의 기대감. 그런 것들이 만들어내고 부풀린 상상력들에 대해서 반기를 든다. 실제 잡과 종족은 꽤 빨리 형성되었다. 잡과 종족은 합격하지 않아도 기술관직에 나갔다. 물론 급제해야 올라갔겠지만. 잡과종족은 자신들만의 이권을 공고히 하기 위해 혼인을 통해 강력한 체제를 만들었다. 권력을 장악하는 순간 극도의 폐쇄성을 보이는데. 이걸 통제할 수단이 사실상 없다. 이를 통제하는 수단은 공정한 시험인데. 시험이 그들의 손에 들어가 있다. 그러나 이들이 그에 상응하는 기능을 확보하고 활약했는지는 의문이다. 이들은 또 다른 작은 규모의 특권층을 형성하려고 한 것은 아닌가. 『소용돌이의 한국정치』를 쓴 그레고리 핸더슨은 어떤 의미에서 절반만 맞은 셈이다. 모두가 관직을 바라보고 맹렬히 중앙을 향해 달려드는 것만은 사실이지만. 그걸 가능하게 한 분산구조나 중간집단의 부재는 사실이 아니거나 일시적인 혹은 식민지와 전쟁기간의 엘리트 공백으로 인한 특수한 상황었을 거다. 브루스 커밍스가 한국이 대중사회냐면서 비판한 것도 기억해야 한다.

「잡과-중인 종족들의 발전과 근대 이후의 운명The Development and Modern Fate of Chapkwa-Chungin Lineage」(1987). 중인은 넓게 중앙 정부의 기술관이나 이서로 근무한 사람, 지방 정부에서 유사한 역할을 한 사람으로 보지만 정확하게 규정하기 어렵다. 중앙정부 기술관으로 정의하면 용이하다. 잡과는 역과, 의과, 율과, 음양과 등.(268-269) 앞에서 언급한 자료 외에 『姓源錄』(고려대에서 발견)도 중요한 자료로 잡과시험에 급제한 모든 사례와 도화서圖畵署, 사자청寫字廳에 선발된 사례를 기록한 것이다.(272) 잡과-중인 종족의 선조는 양반이라 내세우는 경우 선조가 양반 족보에서 발견되지만, 잡과에 합격한 것은 감춰져 있다.(273) 『대한제국관원이력서大韓帝國官員履歷書』도 중요한 자료이다.(274) 잡과-중인 종족의 절반의 본관은 양반 종족과 같다. 그러나 선조가 양반이라는 근거가 없는 경우, 같은 본관은 우연이다. 나머지 절반은 양반 씨족에서는 찾을 수 없고, 본관이 개성 주위에 밀집되어 있다. 전형적인 잡과-중인 종족이 두드러진 것은 17세기 초이지만, 일부의 경우 1600년 훨씬 지난 이후에 두각을 드러낸다. 16세기 초에는 한양보다 다른 지역에 거주하나 1549년 이후는 수도 한양이 아닌 다른 지역 급제자는 찾아볼 수 없다. 급제자 부친의 관직도 1549년 이전까지는 무반 관계나 직책이 압도적이다. 16세기 후반 이후 급제자의 부친, 조부, 양자가 잡과 급제자이며 잡과-중인 종족에 속한다. 그리고 조선 말기를 좌우한 전혀 다른 일군의 잡과-중인 종족에게 자리를 양보한다. 17세기 전반의 50년 동안 급제한 사람들이 잡과-중인 종족을 형성했다. 이를 설명하기는 어렵지만 몇 가지 관찰을 제시할 수는 있다. 첫째, 잡과-중인 종족의 초기 선조가 정국靖國공신(원종願從공신)으로 올라있는 경우가 놀랄 만큼 많다. 이는 잡과-중인 종족의 초기 세대가 무반, 무인 출신임을 시사한다. 구성원의 상당수가 무과시험에 계속 급제했다. 둘째, 산원算員서 일한 것이 중인 지위에 대한 주요한 증거다. 셋째, 정부의 화원, 사자관으로 한 것이 잡과-중인 지위의 첫 지표인 경도 있다.(274-278) 일단 새로운 잡과-중인 종족이 형성되자, 잡과 급제자가 이 종족에 집중된다. 문과보다 잡과가 더 집중도가 높고, 19세에 한층 더 심해지지만, 새로운 부류에 열려있다. 예를 들면 서북지역.(279-280) 잡과-중인 종족도 때로 가선대부나 공신 명부에 올랐고, 무과 급제 빈도가 두드러지는 양상도 지속되었다. 그러나 격하된 사회지위를 가졌고, 특권적 문신이나 무신에 임명되지 못했다. 이를 개선하려는 노력도 실패했다.(280-282) 이광린 등은 중인계급 구성원의 개화기 역할에 주목한다. 유영익은 정부 각료의 절반이상이 중인이거나 서자라고 말한다.(282) 그러나 중요한 것은 이 시대부터 한국의 정치와 사회에서 이들의 역할이 변했다. 이들 상당수는 중인-잡과 종족으로서의 기록을 유지하지 않고 양반본관으로 돌아갔다.(283)

10년 후 『성원록』을 통해서 자신의 입장을 보완한다. 무과 뿐 아니라 화원과 사자관이 잡과의 또다른 기원이라는 점. 어느 정도 국왕의 눈에 띄어 높은 지위에 오를 수도 있었으나 구조적 한계를 극복하지 못했다는 점. 개화기 중인층의 활약에 대해서는 의문을 제기한다. 그 구체적인 사실에 가부를 제기하는 것이 아니라 중인-잡과의 기록이 독자적으로 유지되지 않고, 양반 기록에 흡수되고 있다는 점. 잡과-중인이 흡수했을 수도 있다. 개화기 연구에서 중인층에 집중하는 일은 메이지 유신의 반영아닌가? 메이지 유신을 주도한 로진浪人은 하급무사 출신이 많았고, 그중에서도 집을 물려받지 않을 차남, 삼남이 많았다. 더불어 서구의 부르주아 혁명도 귀족이 아닌 하위 지배층이기도 하다. 내재적 발전론의 맹아는 여러 각도로 꺼지지 않고 있다. 그러나 와그너는 이런 주장을 입증할 수 없다고 말할 뿐이다. 그리고 이어지는 「해주 김씨 잡과-중인 종족의 300년 역사」에서 앞에서 말한 바를 사례로 상세히 보여준다. 특히 김규식은 해주 김씨 중인-잡과 종족 출신이지만, 양반 종족인 청풍 김씨와 족보가 통합되면서 청풍 김씨가 되는데. 그 과정이 흥미롭다.

뒤에 이어지는 한국학 전산화 문제는 에드워드 와그너-송준호 프로젝의 진행에 관한 글인데. 따로 설명할 필요는 없지만, 꼭 읽어볼만한 가치가 있다. 그리고 한국 근대에 관한 글 몇 편이 포함되어 있다. 읽어볼 가치가 있다. 그중 「한국의 근대화 과정에 대한 역사적 고찰」의 전반부에 조선 왕조는 왕권을 뒷받침하는 이데올로기가 결여되었다는 주장(397)은 실은 제임스 팔레의 중요한 주장이기도 하다. 당연히 신유학이 있지 않느냐고 생각하겠지만, 서양 중세 정치신학을 살펴보거나 근대 정치 이데올로기의 형성 및 내용과 비교하면 동의하게 된다. 화백제도가 민주주의의 원형일 수 없다(400)는 주장은 너무나 당연하지만, 글이 발표된 1963년을 생각하면 대단한 용기다. 당시 한국은 어떻게든 근대적인 요소가 전통에 있다는 사실을 확인하고 발견하려고 뭐든 뒤지던 상황이었으니 충분히 이해가 된다. 이 경로가 실제 일본이 밟아온 경로이기도 하고. 이 시기에 만들어진 수많은 전통들이 아직도 현대 한국인의 삶을 옥죄고 있는 걸 보면 아이러니가 느껴진다. 그런 신화의 노예가 된 이들을 보면 불쌍하기도 하고. 반면, 한국의 근대가 시작된 건 1960년이 아니면 1961년이라는 주장(403)은 흥미롭기 이를데 없다. 어쩌면 이게 사실일지 모른다.

대부분의 내용이 이 책에 담겨져 있다고 해도, Literati Purges가 원형대로 번역되지 않은 것은 꽤나 아쉽다. 앞서간 자의 업적과 노력은 기려야 한다고 생각한다. 역자의 소개로 처음 알게되었는데, 그의 첫 작품인 The Korean Minority in Japan, 1904-1950(1951)이 번역 소개되지 않은 것은 정말 아쉽다. 이 자료의 중요성은 일본외무성이 1961년 『日本における朝鮮少數民族, 1904年~1950年』이라는 제목으로 번역출간하고, 사료를 전문적으로 출간하는 龍溪書舍에서 여러번 복각판을 냈다. 지금은 복각판도 구하기 어려우니 다음번 출간을 기다려야 하나. 속히 한국어로 소개되면 좋겠다.

에드워드 와그너의 연구에 대해 여러가지 비판이 있지만, 가장 새겨들을 것은 역시 미야지마 히로시의 말로(『플랫폼』, 2008) 지배엘리트의 동질화 현상과 폐쇄성 결속은 흔한 일이니 비교사적 연구가 필요하는 말과, 성관姓貫 연구에 있어서 단순하게 씨족으로 보지 말고, 다양한 문중의 형성 과정을 더 구체적으로 보아야 하고, 특히 19세기에 현재의 모습을 드러낸 경우가 많다는 주장은 새겨야 한다. 20세기인 경우도 많을 것이다. 그리고 와그너는 그렇지 않았는데. 후대가 폐쇄성에 매달린다는 주장도 의미가 있다.

무엇보다 와그너의 이 책은 너무 쉽게 읽을 수 있다. 간결하고 쉽게 기술한데다, 불필요한 군더더기가 없어서, 하루면 충분하다. 한 학자의 필생의 업적을 하루에 읽어내다니, 죄송스런 느낌이 들 정도다.

2018. 8. 3.

* 괄호 안의 숫자는 번역서의 쪽수이다.

** 이 글의 저작권은 ⓒFELIVIEW.COM에게 있습니다. 무단 전재와 복제를 금합니다.